2010年12月11日in 東京

インタビュアー 三戸 美奈子

J-LAFでは、2010年11月にカリグラファーを対象としたフォント作りのワークショップを開催しました。

今回のスペシャル記事は、その講師をしていただいた、ドイツのライノタイプ社でタイプ・ディレクターとして活躍されている小林章氏のインタビューです。

〈質問〉 2011年3月下旬から東京で開催されるZapf展*は、小林さんとJ-LAFで共催しますが、小林さんご自身は、どういう点をしっかりと見てほしいと考えておられますでしょうか?それぞれデザイナー・カリグラファー・一般の方に向けてお聞かせいただけますでしょうか。

まずは、デザイナーにどういうところを見ていただきたいかをお話しします。

私は書体デザインという仕事をやっていて思うのですが、カリグラフィーができる人、書体デザインができる人、これは同じようでいて、その両方ができる人というのは案外少ないんですよね。カリグラフィーができる人で書体デザインは全然だめとか、或いはその逆で、私みたいに書体デザインはできるけどカリグラフィーは全然だめっていう人はいるんです。でもその両方ができる人って結構いないんですよね。Hermann Zapfさんはその両方ができる数少ない人の一人なんです。そういったところを見ていただいて、あんなに美しい書体デザイン、あんなに世界中で使われている書体デザインの元がどこにあるのかというのを、このZapf展で見てほしいんです。

Zapfさんは、もともと書体デザイナーという職業になりたかったのではなくて、何となくカリグラフィーを独学で始めてみたところから始まっているんですよね。カリグラフィーを自分で本を読みながら始めたけれども、途中まで自分がペンの持ち方を間違っていたことに気がつかなかった。途中から直したそうですけど、それまでは全然気付かずに、まあ最初は下手だったということでしょうね。でも、そのZapfさんが、カリグラファーとしても有名になり、書体デザイナーとしても良いデザインを作るようになる。Zapfさんの書体デザインの元がどこにあったのかということを知る良い機会になるのではないかと思います。

次にカリグラファーに向けて。

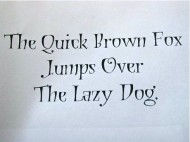

これは全く先ほどの逆で、カリグラフィーができる人が、必ずしも活字デザインができるとは限らない。活字になるには、そのためのプロセスを経ないといけないんです。というのは、先日のカリグラファー対象のワークショップをやって分かるとおり、カリグラフィーと違って、活字あるいは書体というのは、基本的には aが一個あればそれで終わりなんですよね。つまり同じ文字の繰り返しであって、この部分にはこういう形のaを使いたいなとか、あるいは、このbはこういう風に書きたいなということができない。フォントっていうのは不自由なんです。その不自由さをいかに生かすか、あるいは、いかにカリグラフィーのタッチを殺さずにフォントにできるかということが、結構大変な作業で、その作業の大変さっていうのは、どこかで分かってもらえるかなという風に思います。そういうものが展示できるかどうかはまだわからないですが。

一般の方に向けて。

デザインのこともカリグラフィーのことも全然知らないっていう方はいるかもしれないけれど、どこかのカルチャースクールの案内でカリグラフィーっていうのは聞いたことはあるでしょう。でも、書体デザインっていうのはなかなか聞いたことがないんじゃないか。つまり「書体って作っている人がいるの?」っていう世界なんだと思うんですよ。だから、何となくカリグラフィーっていうのがあるというのは知っている人に、それがどんなに素晴らしいものかということにまず感動していただいて、その後で「書体デザインという職業があるんだな、そんな作業に必要な下地っていったい何だろう?」っていう感じでカリグラフィーと書体デザインの微妙な結びつきを知っていただければいいなと思います。

結局カリグラフィーも書体デザインも最終的に行き着くところは、単語になってまとまった形が美しいことっていう点では、目標は同じようなところにあると思うんです。カリグラフィーはそれを手書きっていうやり方で表現する。書体デザインというのは一文字について一個のデザインしかできない非常に不自由なものなんですけど、

その中でも上手く工夫すれば生き生きとした書体、あるいは美しい書体が当然できるわけで、書体が単語になったときの美しさというのも見ていただきたいと思います。

〈質問〉 今回カリグラファーを対象にフォントを作るWSを企画して下さいましたが、そのきっかけは何でしょうか?

去年(2009年)デザイナーを対象に書体デザインのワークショップを開いたんですが、その時の反響が非常に大きかった。もちろん、普段イラストレータなどを使い慣れている人を対象に開いたワークショップですから、非常にレベルの高いところまで行くことが出来た。本当に大成功で、同じことを何回でもやりたいなと思っていたぐらいなんだけども、今年それをカリグラファー対象にって考えたのは、カリグラファーの方々にちょっと別の世界を見ていただきたいなと思ったんですよ。当然、カリグラフィーをやっている人たちは、それはそれで良いんですよ。でも、こんな変な世界もあるんですよというところを知っていただきたい。つまり、さっきもいったけれども、aを作ったらaは1つだけ、同じ文字の繰り返しという制限があったときに、日頃のカリグラフィーとは全然違うところの頭を働かせなきゃいけない。字を並べるときに、さらさらと書いていくんじゃなくて、キーボードで出て来る文字がいかにつながるか、いかに並ぶか考える。a、b、c、とばらばらに書いていたときには気付かなかったけど、単語を組むと傾きがちょっと違っているとか、つながるつもりで書いたんだけどつながっていないとかいうことって結構あると思うんです。成功か失敗かという分け方をしてしまえば、当然それは失敗なんだろうけど、でも失敗を通じて「なるほど、フォントってこんな所が不自由なんだな」って分かるということが大事なんです。2日間のWSでいきなりフォントが完成できる訳がないから、「フォントって案外不自由ね」っていうところをまず知っていただきたかったんです。その上で、「そうか。ここをこういう風に工夫すれば、aがきても、bがきても、cが隣にきてもつながるようになるんだ」とか、或いは、「傾きがこんな風に違って見えるのは何で?」っていうことを考える材料になれば良いかな。さっきも言ったように、カリグラフィーと同じようでいて実は全然違うプロセスが書体デザインには含まれている。だから、カリグラファーとして非常に優秀な人でも、書体デザインができるとは限らない。そういうところにちょっと気付いてもらって、例えば自分が普段書いているときに「これって書体にしたらどうなるんだろうな」とか、あるいは「この文字の次にこの文字が来るとき、普通はこうしてサラサラと書いているけど、書体としてはどうなんだろう」とか、そんな風なことを考えるきっかけになればいいかなと思いました。

〈質問〉ワークショップ前に何か予想されていたことはありますか?また、実際にワークショップをされてみて、その予想されていたことについて、実際はどうだったでしょうか。

デザイナー対象でないので、やはり、 Mac やソフトウェアの使い方がよく分からないから、その辺はつまずきがあるだろうと。それは置いておいて、フォントになったときに、つながるはずだったものがつながっていない、傾きが違っている、どこかでそういう問題はでてくる。つまり、1回でフォントが完成するとは思っていなかった。それは予想していた。それを「ダメじゃん」ではなく、「それつながらないでしょ。つながらないことって面白いよね」というところを知っていただきたいんです。書体デザイナーの目線で言えば「そんなのダメじゃん」ということなんだけど、カリグラファーの人にそこを知ってもらうことが実は目標だったわけだから、やはり1回失敗してほしいのね。で、1回失敗して「そうか、そうだったのか」と。下準備で、原稿はこのように準備して下さいと伝えていたけど、何でベースラインのあたり線が必要なのか、何でゲージが必要なのかというようなことは、1回失敗してみないと分からない。間違って、そして気付く。気付いたところが非常に面白いカリグラフィーと書体デザインの違いの部分なわけで、そこが良いんじゃないかなと思います。

〈質問〉今後同様のワークショップを開催されるご予定でしょうか?

「今後同様のワークショップ」やりたいですよね。やりたい、やりたい。今回も生徒さんの反応が非常に良くて、中には感激のあまり泣きそうになったりする人もいて、そういうのを見ているとね。普段あんな綺麗なカリグラフィーが書けるのに、自分の文字がフォントになったぐらいで泣きそうになったりするのはいったい何なんだと、そこは私も教えていて嬉しいし、勉強になることはいっぱいあるし。結局、書体デザインというのは、ものすごく遠い世界だとか、ものすごく特殊な技術がないとできないと思われていたとしたら、それは違いますよ、誰にでも気軽にできる。フォントの作り方のプロセスが分かると、お店に入っても、或いは広告なんか見ても「この文字ってどうやって作っているんだろう?この文字って何でこことここが上手くつながっているんだろう?上手くつながっているからにはここでこういう工夫をしているんじゃないかな?」とかということを考えてほしい。そうすると、フォントの見方が結構面白くなってくるんじゃないかなと思います。

〈質問〉カリグラファーと書体デザイナーでは、デザインにおいてどのような視点の違いを感じられますか?

私も良くわかんないんですよ。但し、ワークショップをやって感じるのは、やはり明らかに違う。或いは私が仕事で色んなカリグラファーと会う、そしてその人たちが書体デザインをやって、全然申し分ないものが一発でできるかっていうと実はそうではない。その辺の違いが実は何故なのかなと、私もずっと考えているんですが、答えらしきものが出てこないんですよ。

〈質問〉デザインの世界における、カリグラファー(カリグラフィー)の可能性は何か感じられますか?

ヨーロッパに住んでいて、やはり日本に帰ってきたときに思うことがあります。グラフィックデザイナーがカリグラファーに頼んでこういう風に処理したらいいのにと思うようなロゴはいっぱいある。やっぱり、グラフィックデザイナーとカリグラファーとはもうちょっとお互い交流があって、何か分からないことがあればすぐ聞けるような状況ができると、日本のロゴデザインも全体的にもう少し面白くなるんじゃないかな。今はどちらかというと、工事現場で使われるような、角角として味気ない、無骨に作ったような字をロゴとして、何でもそれでOKにしちゃうみたいなところがあると思うんだ。無骨な工事現場っぽいデザインと、どこか抜けたような緩いデザインに偏りすぎているような気がしているのね。大人の落ち着いた雰囲気、伝統を感じさせる雰囲気の欧文のロゴって案外なくて、その緩い路線、あるいは無骨路線に走ってそっちで全部まとめようとしている感がある。それっていろいろな可能性を試してそこに落ち着いたのかというと、案外そうではないんじゃないかな。伝統的な、正統派というのを感じさせるようなロゴを注文したらその人はできるんだろうか。カリグラフィーの下地があれば多分できると思う。私はグラフィックデザイナーにもうちょっとカリグラフィーのことを知ってほしいなと思うんだけど、そういったところで上手く交流できれば、少しはロゴの幅だとか広がるんじゃないかと思ったりします。それが私の考えるカリグラフィーの可能性ですね。

〈質問〉どのようなスクリプト書体が求められていると思われるでしょうか?

数年前、無骨なスクリプト体というのが出てきて、素人がちょっとデコラティブなように書いたスクリプト体が出てきて流行った時期がある。べつにデジタルじゃなくてもいいのにね。デジタル書体で何故そういう書体が売れるかというと、結局、手作り感がどこかにほしいんじゃないかなと思う。いくらテクノロジーが発達しても、そういった手作り感というのはやはりどこかに残したいという人間の欲求みたいなものはあるんじゃないかなと思います。今後もそれは続くんじゃないかなと思います。

〈質問〉 手書き文字ならではの要素を生かし、例えば、筆順まで想像できるようなデザインやプレス&リリースという力の加減などまで感じられるようなフォントを作るには、どのようなことに留意すると良いでしょうか。この点でフォントディレクターやデザイナーとカリグラファーが協力できることがあるとすれば、何が大切なのでしょうか?(カリグラファー自身がデザイナーである場合もあると思いますが)

書体デザイナーの立場からしか私は言えないんだけども、書体デザイナーとしては、それは割りと普通に考え、できることなんだよね。ある程度慣れた書体デザイナーは、筆順とか、こうすれば次の文字にこういう風につながるとか、文字の並びがこういう風になるというのはなんとなく今までの経験で分かるんです。「小林さんカリグラフィーっぽい書体作ってよ」と言われた時に、あらかじめ頭の中に整理されているプロセスがあって、それに当てはめていくだけ。ちょっとプロセスが頭に入っているだけで、問題のない作り方を最初から選ぶことができます。それで手書き文字っぽい筆順とか力の加減とかまで想像できるフォントを作るにはどうするか。例えば私がちょっとお手伝いしてデジタルフォントにした"Hamada"っていうフォントがあるんですが、これはカリグラファーであるGaynor (Gaynor Goffe)と私が作ったものなんだけど、実際それをデジタル化する作業は私1人がやっていたわけで、その時に、Gaynorが書いたaからzまでのいろんな文字を、この文字を選んでこういう風に並べればこういう風につながるはずだ、隣にこういう文字が来てもおかしくないはずだというのを私が直感で選ぶわけですよ。カリグラフィーのことがちょっと分かった書体デザイナーならば、フォント化したときに割りと使える手書き風フォントができます。

〈質問〉カリグラファーとデザイナーの関係は、海外ではどのような状況ですか?日本では互いをどのように理解し、繋がっていくのが良いでしょうか?

日本と海外で1番違うのは、日本でカリグラフィーの教室に行こうとすると、女性が98%、男性が2%位の割合なんだよね。海外でカリグラフィー教室のような所に行ったことはないんだけど、だいたい半々くらいじゃないかな。活躍しているカリグラファーでも、私の知っているカリグラファーは大抵男の人だし、男女の比率が全然違うっていうことですよね。つまり、日本では教室を通した発展をしたからそういうことになっているのかもしれないけれど、どちらかというとお稽古事という風に思われているのかもしれない。そこはちょっと残念かな。やはりグラフィックデザイナーの方にもカリグラフィーを知ってほしいし、ペンを持って実際に手で書いてみることによって、文字の成り立ちとか、文字の形とかが分かってくるはずなんだけど、それが日本のデザイン教育の中であまり重視されないまま来てしまった。本当は、私はもうちょっとしっかり学校で勉強できたらいいなと思います。残念ながら日本だと、教える人がいないんじゃないかな。教える人がいないから、デザイナーも教わることがないまま世の中に出る。そういうことが何回も何回も繰り返されているうちに、いつの間にか、ペンを持って文字を書くという部分が日本のデザイン教育でちょっと抜けている感じがするんですよね。今までそれできたからそれでいいじゃない、みたいな。何とかそれを「本当はそういうことを知っていた方がいいよ」って言いたい。だから、私の本『欧文書体』の中で、ペンを持てば、或いは平筆を持って書いてみれば、何で文字の形がこうなっているのか分かりますよという種明かしだとか、文字形の成り立ちの本当に基礎的な部分に気付いてもらうためのこととかを書いたんです。そういったことは本当はもっともっと長い時間をかけて日本の美術大学とか、デザインの専門学校で教えてくれたらいいなと思ってますね。カリグラファーとグラフィックデザインの接点がもしあるとしたら、そこですよね。たとえば、カリグラファーの方に特別講師として来てもらってというやり方でも良い。そういった形でカリグラファーの方たちがデザイン教育に関わることができたら、それはとても良いことなんじゃないかと思います。

◆以下はインタビュアー(J-LAF代表 三戸美奈子)との対談

〈三戸〉 ワークショップでは、手書きなのかフォントなのかわからないくらい、手書きっぽい書体を作りたいと思っていたので、太さとか、高さとか、傾きとかをあまりきちっと揃えないで書いた方が良いんじゃないかと思ったんですよ。で実際にやってみたら揃えなきゃいけないところはちゃんと揃えて考えておかなければ、その良さが出ずにただまとまりがなくなるだけなんだと思って、やはり言われたとおりにやっておかねばならなかったんだと思いました。私はベースラインだけ書いて、xハイトの線は書かないで文字を書いたんです。その方が手書きっぽくなるかなと思ったんですね。実際やってみたると、ガタガタだし、ベースラインでさえ揃っていなくて、文字の大きさも変わっていたんですね。

〈小林〉 そんなに気になったかな?

〈三戸〉 気になりました。わざとそのようにやってはいけないのかもしれないけれど、そうしてみようと思っていたんですよね。ですので、gもディセンダーがループになっているgが良いかなと思ったり、dもアセンダーが左へカーブになっている方が面白いかなと思ってやってみたんですけれど、実際に作って打ち出してみると、そればかり出てきてうるさいなとか。あとは、アセンダー、ディセンダーのある文字が、同じ太さにすると、やけに目立ってうるさいなとか。最初は、やっぱり手書きの良さを残しながらもキチンと揃えた方が良かったのかもしれないと思ったんですよ。

〈小林〉 それはフォントにして組んでみて初めて分かることで、それがabcで並んでいる状態では分からないんですよね。

〈三戸〉 そうなんです。手書きの段階では何故か全然気がつかなかったんです。今度自分が手書きをするときには、そのあたりが気になってしまうかもしれないと思いました。Zapfさんの文字はアセンダー、ディセンダーがちゃんと細めになっているので、そうすると見たときにやはり綺麗なんだなと。普段書く時にはいかに揃えて書くかを教えているし、自分もきちっと書けるようにとやっているのですが、揃えて美しいのか、揃えなくて面白いのかというせめぎ合いが何か分からない状態になってしまっています。綺麗に揃えすぎても面白くないと思ったり、反対に、やっぱり揃えた方が良いと思ったり。

〈小林〉 じゃあ、ガタガタでバラバラで大きさも違っていてというのは、全然出来ないかというとできるわけですよ。Zapfinoなんかは、できているんですよそれが。その違いはどこにあるのかって思いますよね。その答えはこうだよと言えるものではなくて、それはいろいろ悩んで、結果あそこまで持って行くことが出来るというのは、フォントデザイナーとしてのZapfさんの素晴らしいところですよね。でもそれは考え始めると本当に面白くなる部分だと思います。かちっと枠にはめ込んで、方眼紙に1ミリの差もない状態で作って整えてきましたというのは、簡単な解決策だとは思うんだけど、そうでない本当に手書きに見える、大きさも微妙に不揃いっていうのができたら、それはフォントとして本当に非常に高いレベルまで持って行ったということだと思いますよ。いきなりは無理だけどいずれはできるんじゃないでしょうか。さっき、aの字は1つしかないと言ったけれど、実際今のフォントデザインの環境では、aの字を5種類作って、bの字を5種類作って、それが前後に来る文字によってこの字が選ばれるっていう、そこまでプログラムするっていうことは実際できるのね。でも、それが最初っからできちゃってると面白くないから、やっぱりaの字は1文字だけ、bの字は1文字だけという風にやって、最初はその不自由さを感じ取ってもらった方が、手順としてはその方が良いわけですよ。

〈三戸〉 不自由さっていう割には完璧ですよね。a一個しかないのに、どこで出てきても大丈夫っていう。

〈小林〉 そうそう。それができるのは何故か。フォントってこんなに不自由なのに、何でZapfinoがあんなにつながっているのか?何であんなに勢いがあるの?何であんなに躍動感があるの?と。で、ひとつひとつの大きさはバラバラだし、案外傾きもガタガタだし、それがすごいんだよね。

〈三戸〉 Zapfinoはちょっとしたところの太さの違いとか、ストロークの方向とか、揃っていないのにそれがすごく美しいと思いました。全然不自然でないなと。やってみるとよく分かりました。

〈小林〉 そう、やってみるとよく分かる。そして1度失敗してみて、あぁフォントってこんなに不自由なんだというところを分かってもらうと面白いですよね。それだけで今回のワークショップは大成功ですよ。

〈三戸〉 そうですね。また楽しみにしています。今日はありがとうございました。

小林 章プロフィール

2001年春より、ライノタイプ社のタイプ・ディレクターとしてドイツに在住。ライノタイプ社での主な職務は、書体デザインの制作指揮と品質検査、新書体の企画立案、書体コンテストなどの際の書体の選定、コーポレート書体の提案と制作、など。

有名な書体デザイナーであるヘルマン・ツァップ氏やアドリアン・フルティガー氏と共同で、両氏の過去の書体の改刻も行っている。1998年に本文用ローマン体「Clifford」が米国のコンペティションで本文部門1位・最優秀賞を同時に受賞。2000年にライノタイプ社の書体コンペティションで書体「Conrad」が本文部門1位を受賞。2005年に、著作『欧文書体:その背景と使い方』が、2008年に『欧文書体2:定番書体と演出法』が美術出版社より出版された。海外と日本で欧文フォントについての講演やフォントデザインのワークショップを開いている。