25年間ノルウェー・オスロで活動してきたカリグラファーの主観的ストーリー

オスロに帰国してからは、賞状への名前入れからブックカバーや見出しのデザインまで、様々な仕事の依頼を受け始めました。ちょうどこの時期は、複製方法が旧式から新しいものへと徐々に移行していた頃でもありました。

グーテンベルクの時代から現代までの活版印刷の素晴らしい本を何冊も見てきましたが、自分ではまだ活版印刷で制作する機会には恵まれていません。レトラセット(印刷用転写文字)、写真植字、そして古い写真製版などは使ったことがあります。1989年に故郷に戻った後、グラフィックデザインの私立学校で教鞭をとりました。入学して2年間、生徒たちは1週間の内2日間はカリグラフィーとレタリングを学びます。タイポグラフィーをより良く理解するために、平ペンでどのように文字の形が作られるのかを理解するというのが目的でした。学校が倒産するまでに、海外講師を招致して2つのワークショップを企画しました。1回目はジュリアン・ウォーターズ、2回目はブロディ・ノイエンシュヴァンダーが講師でした。

タイポグラフィーやグラフィックデザインの制作に於いても、MacやPCが急速に旧式の方法に取って代わりました。私が書いたルネサンス・イタリック体と一緒にFutura Extra Bold(フツラ・エクストラボールド)の文字が使われたことや、他にもそんなゾッとするようなタイポグラフィーの使われ方をされたことがあって、自分にとって初めてのMacと、美しいアドビ社のオリジナル書体Adobe Garamond(アドビ・ガラモン)、Minion(ミニオン)、Trajan(トレイジャン)、Lithos(リトス)を手に入れた時は嬉しくて仕方がありませんでした。ようやく(と当時は思ったのですが)自分の好きなようにカリグラフィーとタイポグラフィーを融合させた構成が出来るはずでした。しかしながら、実際はそうとも限らなかったのです。タイポグラフィーが誰にでも出来るものとなり、Macのデスクトップパブリッシングは、感性豊かな(おそらく神経質すぎる)カリグラファーにとっては、幾分悪夢のような状況になりました。それでも私はPageMaker(訳註:アドビ社のDTPソフト)を独学で使い、かなり経ってからInDesignも使えるようになって、カリグラフィーをしながらグラフィックデザイナーにブックデザインを教えてきました。

1992年、私はヘルマン・ツァップにダルムシュタットに訪ねて行っても良いかと連絡しました。その折に、彼からノルウェーの人に向けたカリグラフィーの手引書の執筆を勧められ、出版します。出版社の校正はあまり良くなかったものの、デザインは当時の自分なりのベストを尽くしたものになりました。ブックデザインについても多くを学べたと思います。ヤン・チヒョルトの「失敗したことからは、想像以上に学ぶことがあった。」という言葉を身をもって体感し、そして「現代のブックアーティストと呼ばれる人たちが、殆どカリグラフィーを学んでいないということを非常に残念に思う。」という言葉にも共感します。グラフィックデザイナーも同様だと感じています。1998年には、ノルウェーでカリグラフィーについて制作された4つのテレビ番組のホスト役を勤め、その番組用に手引書の簡略版も作りました。

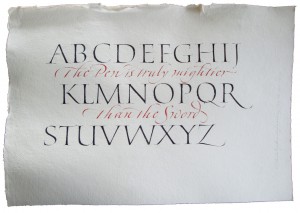

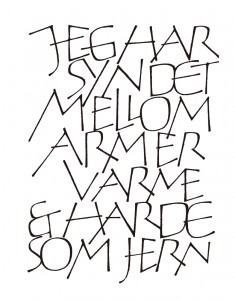

ここ数年、自分が選んだ言葉を書いた作品を何度か展示してきましたが、一度、言葉を書かずにアルファベット文字だけの展示会を開いたことがあります。それは、取り組んでいた詩に基づいた結果でもありましたが、私が書いた言葉を読んでくれる人は殆どいないと失望していたからということもありました。アルファベット文字のみを描いてアートとして発表することを、空虚で意義のない行為だと思う人もいるかもしれません。しかし、日本の書家に対して「なぜ何年も何年も瞑想の練習として円相(訳註:禅における書画の1つ)を書き続けるのか?」と尋ねる人はいないでしょう。

今まで受けてきたカリグラフィーの仕事は、ブックカバー(なぜか出版社ではなく著者からの依頼が主)、パッケージ商品(なぜかチーズが多い)の名前入れ、賞状の文章や名前、会社のロゴ、様々なタイトルなどを書くことです。言うまでも無く、難しいクライアントも沢山いました。何かを加えると文字が台無しになってしまうため、こちらの権限を尊重して欲しいなどということを、「何でもあり」と信じている人の多い世の中で説くことは容易ではありません。一方で、本当にやりがいのある素晴らしいコラボレーションも経験しました。思い出されるのは、ノルウェーの出版社カペレン・ダム社(Cappelen Damm)のために作ったロゴです。

2つの出版社、既に大手であるカペレンと、ハリー・ポッターの出版権を取ったことで大手の仲間入りをしたダムの合併が決まった際、新しいロゴのスケッチを私から提案することになりました。合併の過渡期にTrajanを使用していたこともあって、先方はクラシックの要素を持ちながらオリジナリティーとモダンさを兼ね備えたものを求めていました。スケッチを数枚提示し、他に最高責任経営者、出版社のグラフィックデザイナーとタイポグラファーも過程に加わって、全てが順調に進みました。ロゴをデジタル化した方が良いと思いましたが、自分がベジェ曲線やポイントに慣れていなかったため、2年前ディッチリング(イギリス)での私の「ペンから活字体へ、そして再びペンへ」のワークショップで会って以来、お互いの取り組みを尊敬しあっているサムナー・ストーンにお願いして見積もりを出してもらいました。彼にロゴのデジタル化の見積もりをもらってから、私は純粋な好奇心で、ロゴのスケッチをもとに他のアルファベットの文字も全てスケッチすることにしました。そしてそれをデジタル化した場合の見積もりも、併せてもらっておいたのです。出版社に、自分のスケッチ、サムナー・ストーンの見積もり額、私が文字をフォントにした場合の見積もり額を提示したところ、すぐに気に入ってくれました。フォントにはキーボードの文字以外にも多くのものが含まれています。ピリオド、コンマ、クェッションマーク、アンパサンド、リガチャー、アクセントのマークなど、更にスケッチを進めてスキャンしたものをサムナーに送り、彼がFontLabを使いデジタル化しました。私は更に修正を入れ、文字やスペーシングの調整、記号の追加、ロゴマークと社名との組み合わせなど、数ヶ月間の検討作業を経て、やっとフォント化が終わりました。それらは出版社のビルや社内の標識、そして多数の子会社でも使用されています。本の中でどのように使うかや、配色に至るまで提案しました。

ノルウェーのカリグラフィー事情のこともお話した方が良いかと思います。でもこれは、あくまでも私個人の経験に基づいた主観ですから、必ずしもノルウェーの文化が私のカリグラフィーに影響を与えたということではありません。とはいえ、私はノルウェーでカリグラファーとして働いてきました。厳しいことが多く、その道のりには偏見や障害もありました。

ノルウェーに印刷技術が伝わったのはグリーンランドと同時期で、スウェーデンやデンマークに伝わったのより200年も後のことです。ヨーロッパ大陸に貴重なものが多いのに比べ、質が高く歴史のあるマニュスクリプトも少ししか残っていません。オスロの美術工芸学校にはカリグラフィーやレタリングの教師陣がいました。先ずは影響力が大きかったイヴァール・ベル。彼はヤン・チヒョルトやマックス・ビルとも交流がありましたが、彼の作品はどこにも見つかりません。後に続いたのはヘルマン・ボンガード(『Calligraphy Review』の記事でスーザン・ヘティが彼を紹介しました。)やオッタル・ヘルゲ・ヨハンセンとヤン・パーレです。パーレとレイフ・バッケ、そしてアレ・ビャルケはブックカバーなどを手がけ、出版業界で活躍してきました。グラフィックデザイナーとして評価されたレイフ・フリマン・アニスダルは、コペンハーゲンでヘルマン・ツァップの指導を受け、ロンドンのペンギン(訳註:英国の大手出版社)で働いていました。エリック・リングレンの『An ABC Book』の中で取り上げられていますし、ノルウェーの大手企業のためにフォントも幾つか作製しています。グレタ・ドブラウグはカペレンのブックカバーをデザインし、アイリーニ・ウェリントンの生徒でもありました。そして、ヤコブ・ラスク・アルネセンも同じくアイリーニ・ウェリントンの生徒で、著書『Levende Skrift』(生きている文字)は、カリグラフィー界とタイポグラフィー界に対しての個人的で感動的なマニフェストです。

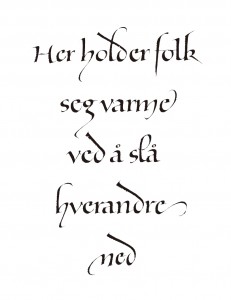

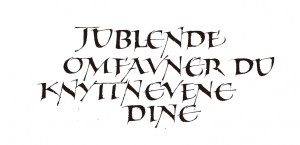

左 インゲ・ホーガネ(ノルウェーの詩人)の俳句。2種類のペンを使用。

私の生徒の2人、ジュリア・ヴァンスとヘドヴィク・ブラントはローハンプトンのコースを修了しました。他にもコースを取った人が数人いますが、私の知る限り、プロのカリグラファーとして働いているのはジュリア・ヴァンスとヘレネ・イェンセンの2人のみです。ヘレネはカリグラフィーを推進し、ワークショップを企画するForeningen Skrft(レタリングアーツ協会)の会長を務めています。ノルウェーには、もう1つKalligrafisk Klubb(カリグラフィー・クラブ)という団体があります。私も1990年にScriptoriumというグループを立ち上げましたが、自分だけで運営することが難しくなりました(それでも『Script』という雑誌を1号だけ発行しました)。

このように教師や実践者はいても、ノルウェーでは一度もカリグラフィーの真の復興はなかったのです。それは我々の文化が若すぎること、人口が少ないこと、美学の歴史や伝統が尊重されていないことに起因するのかもしれません。基礎的なドローイングのスキル、カリグラフィーやレタリングの練習、基礎的なタイポグラフィーのスキルなどはあまり教えられていないのが現状です。カリグラフィーは、タイポグラフィーにとってヌードデッサンのような役割を果たすものになり得るにも関わらず、ノルウェーのグラフィックデザインの学校では、カリグラフィーやドローイングが本当に理解されているとはいえません。

古代の美術工芸であるカリグラフィー愛好者には、多くの任務が前途に待ち受けています。カリグラフィーが教育の中に組み入れられることを確実にし、手書き文字が学校で使い続けられるよう奮闘し、書体に興味を持つ人に手書きの文字と印刷されたものとの関係を理解してもらわねばなりません。そして、アートギャラリーやクラフトを扱う人々に、我々カリグラファーが中世の時代に留まっているのではなく、文字の歴史を起源としながらも新境地を開拓しようとしていることを認識してもらわなければなりません。ペン、インク、そして紙がコンピューター画面や携帯機器と共存することも可能でしょう。もし半信半疑でしたら、ペン、インクと紙の良さを子供たちに伝えてみてください。もしかして、あなた自身も再発見することがあるかもしれません。

記事の英語版はこちらからご覧ください

筆者授業風景

<プロフィール>

Christopher Haanes クリストファー・ハーネィス

1966年生まれ。ノルウェーのオスロに在住するカリグラファー、ブックデザイナー、タイポグラファー、教師、作家。Society of Scribes and Illuminators(SSI)では唯一のスカンジナビア人のフェロー。カリグラフィーやタイポグラフィーを指導し始めて20年以上経ち、その間イギリス、オランダ、ドイツ、フランス、イタリア、スウェーデン、オーストラリア、香港、アメリカにてワークショップの講師を務める。1989年からオスロの Westerdals School of Communication(かつてのSkolen for Grafisk Design)にて教鞭をとる。雑誌 『D2』、『Prosa』、『Numer』、『Snitt』に記事やエッセイが掲載され、カリグラフィーとタイポグラフィーの5冊の著書、『Håndbok i kalligrafi』(Aschehoug 1994)、『Kalligrafi』(NRK Fale 1998)、『Bokstavelig』(Aschehoug 2004)、『ABC for voksne og Abstracts (H//O//F 2012)では、デザインも手掛けている。現在は、カリグラフィーの手引書を英語で執筆中。『Letter Arts Review』のThe Annual Juried Issue他、ノルウェーや海外の出版物に作品掲載多数。

http://christopherhaanes.com/