「Take Your Pleasure Seriously」手書き文字を究める道

私と文字

過去のこと

—

私は、書くことが「大好きなこと」から「仕事」に移った正確な時期を思いだせませんが、それがあらかじめ計画していたことではないことは確かです。

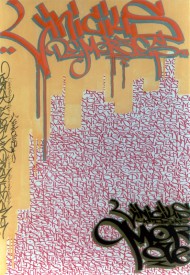

私は、まだ学生だった17歳の頃に働き始めました。過去にはありとあらゆる仕事をし、その中には取るに足らないものもいくつかありました。その頃、私はグラフィティに最も興味があり、全くの直感的なやり方でしたが、今と同じように一日中、文字を書いていました。多くの友達がするように、電車の車体や街角に、後に日の目を見ることになるものを(人の目に触れるのが夜という意味では、逆説的ですが)描いていました。

学校では何とかやっていましたが、一番強く記憶に残っているのはペンと紙のことであり、タグ(グラフティライターがマーカーやスプレーで描くロゴのようなサイン)が上達して他のグラフィティライターに見せることにどんなに熱心になっていたかということです。私は1994年に最初のタグを、その意味も知らずに自分の好みを基準に選んだのを思いだします。それは最初Beenだったのですが、後で、連続したeを避けるためにBean にしました。バックパックには、本の代わりにスプレーペイントの缶を詰め込んでいることもよくあり、学校が終わるとすぐに蓋を開けて、ミラノの私の故郷の駅近くに停車しているディーゼル車に塗っていました。授業中に輪郭を考え、午後2時半までにはそこに行って車両に描いていたのです。

毎日同じことの繰り返しでした。ポケットにはいつもマーカーペンを持っていて、マークを描き残していました。そのマークは、人にはただの殴り書にしか見えないけれど、私たちにはますます複雑で大切なものになっていきました。なぜならそれは私たち自身が作り上げたサブカルチャー、つまり、たいていの人は無視するミクロ社会における身分証明書だったからです。今、それを定義づけるとしたら、私たちはフレンドリーだけれど環境に適応できない子供達だったとしか言いようがないのですが、危険な気晴らしを求めることで月並みさから逃れようとしていたのです。思うに、この「学校と並行した勉強の場」は、私が成長してもなくさないでおこうと心に強く思う大きなものを残してくれました。それは私にとっての本当の学校であり、きっとそれを役立てていくはずだと分かっていました。

私は、教師達が語るグラフィックデザインは比較的おもしろいと思いました。アナログからデジタルへの移行はやや衝撃的だったことを覚えています。デザイン学校に通い始めた頃、パントン(色見本帳の1つ) や転写紙、ラピッドグラフ(製図ペンの1つ)、 そしてデザイン用紙に描かれた作品に魅了されました。1997年に学校を修了した頃には、それらすべてがコンピューターに取って代わられてしまいました。その頃もし私が誰かにカリグラファーになりたいと言っていたら、きっと頭がおかしいと思われたでしょう。「仕事なんてないよ。」と言われたでしょう。彼らが話題にしていたのは、ウェブサイトやサーバー、フラッシュのことばかりで、一方私は、デッサンや写真、グラフィティのスケッチ、それに基礎的なカリグラフィー作品の入った大きな黒い革表紙のスケッチブックを持ち歩いていました。私がグラフィックデザインを経験するのは後になってからですが、あまりクリエイティブな経験ではありませんでした。私はだいたいデザインや建築雑誌のページレイアウトをしていました。いくつかの広告代理店で面接も受けました。あるアートディレクターが私の作品を見て、「厳しそうだ、おもしろいけど・・・」と言ったのを覚えています。彼は何枚かカラーコピーを取りましたが、その後二度と連絡してきませんでした。

私は日に日に仕事探しにやる気をなくしていきました。グラフィックデザインソフトを学んだりもしましたが、それを使ってフルタイムの仕事にしたくはなかったのです。私はグラフィックデザインをあきらめました。それは、その分野でのあらゆる手仕事を一掃してしまった電子機器類に対する嫌悪感が強すぎて、これでいいのだと自分をごまかし、変化を取り入れることができなかったからです。2003年には大きなチェーン傘下の楽器店で仕事を見つけ、4年間働きました。仕事が終わると、ドローイングやペンを使った練習をして、ほぼ独学でキャンバスに作品を作ったりレタリングの実験をしたりしました。やがて、委託のスプレーペイント店や、専門の見本市用のブースや製品、モデルカーなどを特別注文で製作するといった、一風変わった仕事の依頼が来るようになりました。また、私の友人カリグラファーが何年も一緒に仕事をしていたスタイリスト達の招待状書きも始めました。それは本当にありがたいことに、3、4日間、一日中書くだけで、店で1ヶ月働くより多く稼げました。それはまた、私の文字が上達するのに他の方法では出来ないような練習にもなりました。8時間ぶっ通しで宛名や住所を書くというのは、ジェイムズ・クラウが言うところの「奴隷」のようなものですが、とても役に立ちます。私はしばしば休暇を返上してそういう仕事をし、時間が足りなくなるといい加減な口実を作って店の仕事を休みました。一時期、私の親戚が何人か月に一度くらい死にかけたのです。(皆さん、ごめんなさい!)

その頃、私はまだウェブ上に作品を上げ始めてはいませんでしたが、雑誌には写真が掲載されるようになり、ラエ・マルティー二や マルコ・クレフィッシュ、 フランチェスカ・ガンドルフィと一緒に、レベルインクというグループの一員として行うパーフォーマンスで忙しくなりました。多くのイタリアの都市を回り始め、後には海外にも出かけました。長年、レベルインクのサイトが私たちのホームページでしたが、多くの人が私たち自身にも会いに来るようになり、うわさが広がり始めました。2003年に始めたパーフォーマンスは2009年のプラハでのイベントが最後で、その後私たちは別々の道を歩むことになりました。それは単なる行き当たりばったりの経験ではないということを私たちはよく分かっていました。私たちのしていたことは、ストリートアートという世界に私たちを縛り付けずに本質的な意味を与えてくれました。それは、ストリートアートというニッチな世界とは全く違いましたし、私たち自身、最初からその世界とは距離を置いていました。グラフィティの活動はターニングポイントが訪れるであろうことに私たちは気づいており、そこから始めるのだと強く心に決めていました。

私は、私の知らない人が私の描いたものを着るかもしれないという考えに興味をそそられました。2006年にゴールド社のために最初の「公式」Tシャツをデザインしました。その会社とは今でも仕事をしていますし、2010年にはすべての製品を共同制作しました。次は、友人が立ち上げて人気が出だしたストリートウェアのブランド、イウターのためのグラフィク・デザインでした。こういう依頼の多くは、ヒップホップを通して出会った人達からもたらされたものでした。ヒップホップとは数年間関わり、今でも私のルーツのなくてはならない部分です。

そうしている間にも、仕事の依頼は増え続けていき、店で働くのは半日ということに変えました。そして、ある日突然それも辞めてしまいました。自分がどんな仕事を選んだのかもはっきりとは知らずに、文字のドローイングを続けられるようにとセイフティーネットを捨てたのです。1ヶ月ほどたって、ある広告キャンペーンの見出しを初めてデザインしました。そのことが信じられなくて、足取りも軽く歌を口ずさみながら、映画のワンシーンでもあるかのように嬉しくて飛び跳ねながら代理店を後にしました。うまくいかないのではないかととても怖かったのですが、その時、たとえだめでもいつも元に戻れば、どこか別のところで仕事が見つかると分かったのです。その間、私はカリグラフィーの勉強を増やし、仕事に使える視覚言語を出来るだけたくさん持てるように、コンピューターグラフィックスやタイポグラフィー、版画の夜間コースを受講し始めました。自分の仕事をよりよく理解するためにはそれが必要だとは分かっていましたが、1日中仕事で文字を書いた後に、毎晩、文字のドローイングを続けるのは簡単なことではありませんでした。私は、タイポグラフィーの本を買い、狂ったように真剣に読みました。実際、狂気じみていました。まあ、それは一時的なことでもあったのですが。

カリグラファー

現在の仕事

—

数年前までは、ある種の仕事は断って自分の興味のあるものだけに時間を使うということは想像できませんでした。それは贅沢だと思っていたのです。しかし間もなく、自分がまさにそういう立場になって、難しい選択をしなければならなくなりました。まず最初に、倫理的な問題に対処しなければなりませんでした。「大好きなこと」が「職業」になると、自分と同じ価値観を持っていない顧客と一緒に仕事をするかしないかという選択に直面します。しかしすぐに、そういう場合の倫理観というのは個人的な嗜好にすぎず、自分で取捨選択すべきものだと気づくのです。「純粋さ」とか他人の賛同を要求するだとかということは、おそらくグラフィティ・ライティングをしていた時の名残でしょう。

私は、かなり早い段階で商業活動に挑戦することを選択しました。ハーブ・ルバーリンや ソール・バス、ミルトン・グレイザーといった私が崇拝する人達のように、最終的な作品の素晴らしさをそこなわずにそれが出来ると思ったのです。こうしたデザイナーやその他の多くの文字をデザインする人達に私が魅了されたのは、彼らの作るロゴやブランドが大衆文化の一部になっていく様子です。よくデザインされた文字は、日々のスーパーマーケットの棚などいたるところで目にされるようになりました。店を歩いていると、マッシモ・ヴィネッリのデザインによるフェウディ・ディ・サン・グレゴリオのワインボトル、 ソール・バスによるクリネックスの箱 、そして、サルバドール・ダリによるチュパチャップス棒付きキャンディーのロゴに出くわすことさえあります。

現在に至るまでに、純粋に商業的な仕事と、もっと個人的な、あるいは私が堂々と支持する主張のための仕事を交代に出来る幸せな手段を見つけました。このような手仕事は、すべて自分で、伝統的な方法に沿ってやるのでとても時間がかかります。私は仕事を依頼されたら、決して他人に委託することは出来ないので、最初の鉛筆スケッチからスキャン、デジタル処理まですべて自分でやろうとします。それぞれのステップを人に任せるということは、コントロールを失い、私の場合、残念ながら品質での妥協を意味することにもなるのです。しかたがないので私は、自分の時間を、ドラフティング用の机とコンピューターの間で分割し、一方でメールに返事をしながら、他方でパレットやインク壺のインクを乾かさないようにしています。また、1日のうちいつでもカリグラフィーをするのに適しているわけではないということは言っておくべきでしょう。気分とか、少しエスプレッソが多すぎただけでも書き方の質に妥協が生まれますし、ペンを取るのは夜、電話が鳴らなくなった後がほぼベストだということがわかりました。

1つの仕事の出発点はとても大事です。良い指示があれば大きな違いを生みます。「さあ取り掛かって。あなたの判断を信じています。ご自分のスタイルでやってください。」と言ってくれればよいのですが。そうではなく、指示が混乱していたり矛盾していたりすると、それは依頼者が明確な考えを持っておらず、予想以上に仕事が増えることを意味するのです。必ずと言っていいほど、中小規模の依頼者と仕事をする方がうまくいきます。依頼が大きくなればそれだけ関わる人も増え、物事の一貫性がなくなりかねません。ある企画で数日間働いた後、突然明らかな理由もなくそれが棚上げにされることもありますし、自分のデザインが改善されるかどうか考える暇さえないような変更や、無茶な締め切りを求められることもあるでしょう。どちらにしても、うまくやるしかないのですが。手仕事に、実際どれほど時間がかかるのかを理解している依頼者はほとんどいませんから、締め切りを守るためには大急ぎでやらなければならず、それは正気の沙汰とは思えません。

ゴールド社がプロデュースした「デザイナーシリーズ」と呼ばれる苦々しくて皮肉めいたTシャツシリーズでは、私は、デザイナーの仕事(仕事だけではないのですが)に対する要求を増加させる悪い習慣の不条理さに取り組みました。こんなフレーズを取り上げたことがありました。「残念ながら、私たちにはこの企画のための予算がない」とか、「残念ながら、私たちのスケジュールは本当にきつい」とか、「これは非営利プロジェクトですが、最大限の露出を保証します」というフレーズに、蚊、ハエ、ウジ虫といったうるさい虫を添えたのです。残念なことに、これらは皆、仕事を依頼される時によく耳にするフレーズです。このTシャツは大人気で、逆に、ある広告代理店が、従業員用のクリスマスギフトとして自社のロゴと一緒にプリント出来ないかと尋ねてきました。どうやら彼らは、自分たちがまさに口にしているフレーズをおもしろがっていたのです。しかし私は、グラフィックデザイナーや写真家の重労働に対して、無給で働かせたり、質を二の次にしてまで、常に入札価格を下げたり、法外な値下げを求めたりするようなことが当たり前だという考え方は到底おもしろくありません。最悪の依頼は、市場論理だけで判断する取り引きだと思います。

質や色調について話すのが無意味なケースがあります。特に広告業界では、デザイナーは「買われている」といった感じで、疑問をはさむことも出来ない、おかしなアイデアの遂行者に過ぎないのです。それはとてもフラストレーションがたまり、時に疎外感があります。自分は単なる機械の歯車で、組み立てラインで1日中同じネジを締めているようなものです。なにかの広告キャンペーンのロゴやヘッドラインをデザインしても、それは後にその会社の所有物となります。形が歪められたり、修正されたり、文字がカットされて他の単語とつなげられたりしているのを目にしても、それについて何一つ尋ねられたりはしません。その広告を町中や新聞紙上で見た人は、そういういきさつを知らずに、平凡で標準以下の仕事だなと思うのです。

幸いなことに、確かな目と見識、それに感性を持ったすばらしいアートディレクターにも出会いました。幾人かの映画監督には映画のタイトルとクレジット(制作者一覧)を依頼されましたが、彼らは何時間もかけて、自分たちのビジョンや正確な思いを説明してくれました。それは、彼らの企画に対する情熱をはっきりと示していましたし、それを結果に反映すれば、こちらも満足感を得られ、多少の驚きさえあるのです。私は本当に、満足感というものの存在を信じています。それは、自分が役立っている、生きている、前向きであると感じ、自分のアイデアが実現するような何かを完成させるために自分自身の能力を使うということです。この感覚は協力的なチームワークを通して増幅し、こういうグループで仕事をするようなまれな事例では、それぞれが自分の役割を持ち、最高の仕事ができるように、エゴや虚栄心を脇にやるのです。例えば次のような場合です。何ヶ月もかけた仕事が2,3時間の音楽と高度なサスペンスとなって最高潮に達する『C'era una volta a Roma』(ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ローマ)のようなショーの初日を迎えた時。大観衆を前にした巨大スクリーンを映像が横切っていく間、うだるような暑さの7月の午後、ドラフト用の机で筆で描いた1文字1文字を思い出した時。多くの職人が目的のためにそれぞれ自分の経験を持ち寄って何年もかけて完成したザンクトガレンの地球儀(Saint Gallen Globe)の複製を見た時。ヴェローナの ヌオーヴォ劇場でのチェーザレ・ピッコによる コンサート『La storia di Genji』(源氏物語)の初演の場で、オーケストラの背後にタイトルが投影された時。映画館で『Io sono l'amore』(ミラノ、愛に生きる)のオープニングの字幕を見た時。これらのプロジェクトによって私は、自分が常に追い求めている、言葉では言い表せない感覚、つまり、レターフォーム(文字の形)のすばらしい世界を通して私が探し求めているものを後押ししてくれる感覚を得ることができたのです。

仕事に加えて、今までに出会った人々や場所といった、旅の記憶も残ります。ですから、私は、これらすべてを単なる生活手段ととらえてはいません。むしろ、人生そのものの根本的な部分なのです。

--------------------

この記事はルカ・バルチェローナの著書『Take Your Pleasure Seriously』(2012)に 掲載されたものです。

Luca Barcellona ルカ・バルチェローナ

1978年生まれ。イタリアのミラノにスタジオを持つグラフィックデザイナー、カリグラファー。文字は彼の創作活動において最も重要な要素である。 イタリアカリグラフィー協会にてカリグラフィーの教鞭をとるとともに、アメリカ、オーストラリア、ブラジル、ドイツなど世界各地でワークショップの講師を務める。その活動が示す通り、文字と言葉に関わる伝統的芸術の手書き技術をデジタル時代の表現手段と共存させている。2003年に、ラエ・マルティー二、マルコ・クレフィッシュと、カリグラフィーを含む手書き文字とイラストのライブパフォーマンス集団レベルインクを立ち上げる。2009年には、スイスのカリグラファー、クラウス・ペーター・シェッフェルと共に、スイス国立博物館において、1569年に作られた大きな地球儀を、当時と同じ道具(羽ペン・自然素材で作られたインク)を使った カリグラフィーで、原作に忠実に複製する作業の実現に寄与した。文字のデザイン依頼を受けたブランドとして、Carhartt、Nike、 Mondadori、Zoo York、Dolce & Gabbana、Sony BMG、Seat、Volvo、Universal、Eni、Mont Blanc、Wall Street Instituteなどが挙げられる。また、最近参加した展示には、プラハで開催された『Stuck on the City』、ドイツのCarhartt Galleryで開催された『Don't Forget To Write』がある。多くの個別のプロジェクトへの参加と同様に、彼の作品は多くの出版物に登場している。自身の服飾ブランドLuca Barcellona Gold Seriesを2010年に立ち上げ、最近では初の単行本である『Take Your Pleasure Seriously』を彼自身がメンバーを務めるLazy Dog Press社より刊行している。彼の文字デザインに対する取り組みは、グラフィティの経験から伝統的なカリグラフィーへと導かれ、更に大きな壁に描く ウォールペイント、タイポグラフィーそして活版印刷まで広がっている。

ウェブサイトhttp://www.lucabarcellona.com/

翻訳:深尾全代

清水裕子