ユアン・クレイトン「The Painted Letter」

Philippa Black(イギリス) 協力 Celia Almeida (アラブ首長国連邦)

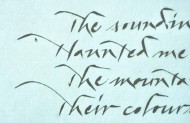

ユアンのクラス「The Painted Letter」は、大きいサイズのカリグラフィーニブでアルファベット大文字を書き、それを硬めの鉛筆を使ってトレースすることから始まりました。そして細い筆と墨でアウトラインをつけた単語をいくつか書きました。選んだ単語は苔、松、葉のような私たちの周りにあったものです。ユアンは、ロンドンのレタリングアーティストMike Pratleyが書いたサンプルを沢山持参していました。私たちは彼のとても多様なセリフの使い方に注目し、細い水彩筆(以下、「筆」)を使ってエッジが真っ直ぐな文字の輪郭の描き方、そしてカーブした文字については、筆の穂を文字線の内側へと回しながら輪郭を描く方法を学びました。続いて、ポインテッド・セリフ、ウェッジド・セリフ、スプレイド・セリフ、そしてスラブ・セリフを描いて塗っていきました。

次に学習したのは、イギリスのタイプデザイナーでありレタリングアーティスト、ストーンカッターであるMichael Harveyの文字です。彼は独自の文字のスケッチテクニックを編み出しています。私たちは、スケッチの線をどんどん書き足して文字本体を形作っていくそのやり方を習いました。また、イタリック体の小文字をそれぞれ文字線の中央から作り始め、線をその外側へと筆で引きずるようにずらして「不気味」なライティングをする方法も習いました。

私たちはSue Huftonのペイントした文字にも注目しました。布や様々な素材に描いたり、また描いたものを繊細な刺繍にしたりしています。私たちは、彼女のペイントしたヴァーサル文字を観察して、自分たち独自のものをいくつか描いてみました。次に私たちが学んだのは画家で詩人のDavid Jonesです。彼は示唆に富むやり方で古代ローマ初期の文字から独自の大文字の形を作り、ペイントした碑文を残しています。またBen Shahnも他のアーティストと同様に、彼の社会への懸念を投影した絵の制作に文字を使っていました。

こういったアーティストが、目の動きを作品の焦点に導くものとしてどの様に文字の構造を利用しているのか、また文字の形やセリフのスタイルが、どの様に目の動きを文字の中へ、もしくは外へと流れるように導いたり、時には大切な単語やスペースへと運んだりすることが可能なのかを私たちは見ていきました。これは、芸術的なアプローチにおいて、カリグラフィーとタイポグラフィーでは大きな違いがあることを示しています。カリグラファーは色彩や、時にはセリフや文字を極端な形にすることを通してテキストに意味や雰囲気を加えられますが、タイポグラファーは微妙な調整をすることはできても、過度にはできません。

ユアンは、私たちに多様なレタリングの世界への扉を開けてくれました。どのように筆を使い、いかにして文字を形作って描くのか、その実用的な秘訣を私たちに与え、それを試してみようという気持ちを起こさせるのがユアンの目的でした。またユアンは、美しいけれど肌寒かった能舞台の部屋で暖かく過ごせるよう、身体のエクササイズの秘訣も教えてくれました!

トム・ケンプ「On the Edge of the Brush」

Joy Deneen(カナダ)

私がトラヤヌス帝碑文文字を最大限に深く学ぶ舞台が京都の里山になろうとは、それも世界各地から集まったクラスメートと共にすることになろうとは、微塵も思っていませんでした。トム・ケンプ引率のもと、クラスは予想を遥かに超えた旅に出ました。トムは、自分が創る陶磁器に筆でダイナミックな線を描き、その表情豊かで卓越した筆の使い手として知られています。多くのカリグラファーがペンの様に筆を自由に操れたらと願っているけれど、実はペンよりも筆の方が遥かに自由に操れる可能性に満ちているという話を、トムがしてくれました。筆はペンと違ってどの角度でもどの方向でも好きに選ぶことができる、つまり私たちのライティングの可能性を高めていると言うのです。しかしながら、歴史的な道具の使い方を習うには、歴史的な文字の勉強を通して習得せねばなりませんと、トムは説明しました。そして、西洋を背景として筆を学ぶには、私たちはトラヤヌス帝の碑文に遡る必要があります。これは皇帝の勝利を記念して造られた堂々たる記念碑で、この円柱の碑は113年に建てられています。美しい碑文がほぼ完全な形で残っており、ローマ字26文字中19文字がそこにあります。

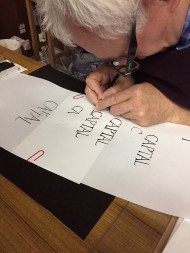

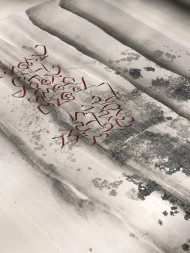

私たちはロール紙を机の長さまで広げ、色のガッシュを出してパレットの用意をしました。トムとカティッチ神父(注)による巧みなガイドで、私たちはまずシンプルで直線的な「I」そして「E」の集中学習を始め、そして少し複雑で曲線形の「C」や「S」といった文字へと進みました。トムは、ホワイトボードにそれぞれの文字を分解して、ストロークの書き順と方向、形状を詳しく教えてくれました。そして壁に向かい、筆でどのように文字を形作っていくかを見せてくれます。トムが自信と優雅さを持って筆を動かすところを、私たちは息を止めてうっとりと眺めていました。各自の紙に戻ってからは、流れるようなストロークと正しいプロポーションを目指した実際のチャレンジでしたが、私たちは集中した強い気持ちを持って臨みました。このワークショップがとても難しいテーマなのに対して、トムの気取らない性質は、教室内に温かくてオープンな雰囲気をもたらしてくれていました。

伝統ある文字の形を2日半にわたって集中的に分析した後、トムはトラヤヌス帝碑文文字をもとにした、それぞれ独自の旅を提案しました。皆さんは、完璧なスペーシングやこのエレガントなオックス・ボウ(二頭の牛を連結するくびき)の形をしたセリフに取り組みたかったのでしょうか?数字やラテン文字になかったH, J, K, U, W, Y やZを創ることに興味があったのでしょうか?ひょっとすると、伝統的な文字の形の先にある可能性を探りたいと奮起していたのかもしれません。こうしたトムからの問いかけの後、私たちは全員で思いつくまま意見を出し合い、バリエーションのためのアイデアをリストアップしていきました。文字の傾斜を変えたらどうでしょう?筆幅に対する文字の高さの比率を変えて試してみたらどうなるでしょう?もしその比率を筆幅12個分に、あるいは50個分に増やしたらどういうことになるのでしょう?筆圧を変えたり筆を新たな方法で回したりするとどうでしょう?トムは極端な、もはやトラヤヌス帝碑文文字とは言えないような変化を付けてそのバリエーションを示して見せてくれました。しかし詰まるところ、トムは、筆が持つ多くの可能性を私たちが探るところを見たいと思っていたのです。「皆さんが空白の紙と絵の具でいっぱいの筆への恐れを受け入れるほど、より良くなります。」と。

トムが生徒それぞれの学習を指導するにつれて、クラスはちょっとした写字室のようになっていきました。先ほど出たバリエーションから選んだ人たちがいる一方、独自の有機的なアルファベットをデザインする選択をした人たちもいました。私たちは、シンポジウムの残りの時間を使って探究できる選択肢を選んで各自の旅をするようにと、トムに背中を押されていました。トムは、本当の課題は最終的な文字の形ではなくその過程だと強調していました。そして彼は感覚について考えてほしいと言い「肉体的状態において何を目指しているのですか?」と問いかけました。私たちは丸1日を、試みる作業とその後に続く自分のアイデア固めと細かい調整に費やし、ワークショップの最後に数時間を使って、自分たちが学んだことを記録する意味で、自分の最終碑文文字を書きました。私は教室内をぐるりと回ってみて、同じ部屋で学んだ仲閒たちが色んな道を選んでいることに驚嘆しました。レターフォームは 厳密なものからワイルドなものまで広い幅にわたっており、作品は多種多様でした。歴史的な書体の緻密な学習が、非常に面白い数々の新発見へと至ったのです。トムのおかげで、私たちはそれぞれが学習を続けるために必要な、筆や道具へのより深い理解と共に家路につきました。

注釈 エドワード・カティッチ神父(1906~1979年)の「The Origin Of the Serif」(St. Ambrose University出版)を元にトムは筆のローマンキャピタルを研究した

マニー・リン「Cross Cultural Calligraphy」

Clare Whittaker(イギリス)

紅葉の時期に京都を訪れ、街が一望できる素敵なエリアに建つ関西セミナーハウスに滞在するなど、これほど感動的なことがあるでしょうか。そして、和紙に日本の筆と墨を使って習うのです。これ以上素晴らしいことはありません。私たちの講師マニー・リンがしょっぱなから強調していたのは、バックグラウンドを描いて塗るのではなく創ることの重要さでした。かくして、私たちはリラックスして楽しむこととなりました。それは自問と探究、そして解釈を探る1週間となりました。私たちのクラスは日本人カリグラファーたちと何名かのオーストラリア人、アメリカ人1人、そして私を含むイギリスからの参加者3名の構成で、それぞれが熱意を持って飛び込んできた人ばかりでした。

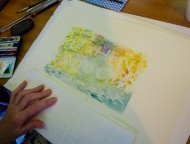

私たちは、様々なテクスチャーやシンプルながら効果的なバックグラウンド、より複雑なもの、そして瞑想的なバックグラウンドを見いだしました。また、墨の濃度の違いが、穏やかだったり厳しかったりという異なる印象を生んでいたこともつかみました。スプレーで水をかけたり、牛乳をかけたり。試した紙は山の様になりました。また私たちは、ボトル入りですぐに使える墨液と、時間をかけて適切に擦った様々な墨を使った場合の違いを学びました。擦られた墨がゆっくりと水をインクへと変え、徐々に濃く黒く変化して行くその過程は驚くほど瞑想的です。そして、モノプリントの楽しさといったらありません。アセテートシートにインクのいろいろなマークを載せ、その上に紙を置くのです。そして紙を持ち上げてみると、そこには面白くて時には驚くほど美しい擦り模様ができていました。マークのバリエーションが拍車をかけることになり、さらに紙の山が大きくなりました。

ここで色の登場です。マニーが見せてくれたのは、乾くと水でにじまない水性絵の具を使うやり方でした。墨でできた微妙な結果を台無しにしないよう、控えめに使うのです。僅かな量の色彩は、墨を圧倒することなくむしろ墨に深みを加えてくれます。乾いた後は、選んだ何枚かのシートをボードに貼りつけ、その上に文字を書くための滲み止めとして、水で薄めたアクリルのマットメディウムを薄く塗りました。

とは言え、どんな書体が相応しいのでしょう?さらに、これは東洋と西洋が合流するワークショップなのですから、私たちはペンと筆のどちらを使えばよいのでしょう?マニーは、彼のオリジナル書体である「バンブー」スクリプト(横書き)と、これまた彼独自の縦書きをデモンストレーションしてくれました。しかし、そのどちらを使うのか、はたまた全く別の書き方をするのかは自分たちが決めねばならないことでした。L字型の枠を2つ使って、私たちは作品中の使う部分を選んで切り取り、そのどこに文字を入れるかを決めました。この工程にはいつも本当に驚いてしまいます。枠で囲むと作品の見え方が変わり、命を吹き込まれたようになるのです。

このクラスは素晴らしいグループでした。皆が笑顔で、時には笑い、自分がしていることについて話をしたりシェアしあったり。これはどのワークショップであってもひとつの大事な点でしょう。皆が新しいスキルを習得する間にも新しい友達やつながりができていき、クラスのムードが活気づきました。この環境やここで出会った人々、そして日本文化が忘れがたい体験を生んでくれました。私は沢山の素晴らしい思い出とこの先温めていくアイデア、そして新しくできた多くの友のことを胸に抱いて関西セミナーハウスを後にしました。マニー、J-LAFチーム、ありがとう。

白谷泉「Finding Your Brush Lines」

Carrie Imai(アメリカ)

2017年11月2日−8日に京都の関西セミナーハウスで開催されたWriting 2017 インターナショナル カリグラフィー シンポジウムには、世界9カ国からアーティストが集いました。これは、サンダーランド大学内、国際カリグラフィー研究センター(IRCC)がイギリス主導で開催した、日本で初めてのシンポジウムでした。そしてIRCCとJ-LAFの連携が、学習を育むダイナミックな環境を作る力となりました。マニー・リン、ユアン・クレイトン、トム・ケンプ、白谷泉の四講師は、筆で文字を書き、塗ることに焦点をあてていました。私は自分自身に挑戦しようと、泉さんのポインテッドブラッシュクラス「Finding Your Brush Lines」を選びました。彼女のウェブサイトを見て、力量のある人に身をまかせるのだと分かっていましたので、気後れはありませんでした。泉さんは、才能があって面倒見もよく、てきぱきとして情熱的な熟練の先生です。彼女はカリグラフィーを「線の芸術」と表現していました。

私たちの1日目は極細の面相筆の紹介から始まり、東洋の紙と墨汁を使ってこの新しい道具の柔軟さに慣れることに時間を使いました。中細の線が筆圧の加減で、ポインテッドペンとはまた違う、信じられないほど繊細な線になりました。そのためには、ごく軽いタッチと垂直に筆を持つことが必要です。私たちは、泉さんのデモンストレーションに従って欧文文字のレターフォームへと進み、泉さんは、ひとりひとりに注意を払いながら教室内を見て回ってくれました。私が彼女からもらった最も重要なアドバイスは「書き始めから終わりまで線に集中し続ける」ことです。それにはとてつもない集中力が必要でした。その後、私たちは硯で墨を擦りました。瞑想的なプロセスです。2日目、私たちは日本語の仮名へ、そして新たに少し大きめの筆へと移りました。驚いたことにその筆は、穂先を使うととても繊細な線が書け、穂の全体を使えば太い線も書けたのです。私たちは、仮名文字のストロークを、英文字を書くインスピレーションとして転用しました。これはすばらしい結果にもなりました。

翌日、私たちは抽象表現主義絵画の巨匠たちのスライドショーを見ました。何人かの名前をあげると、モンドリアン、ポロック、ミロ、ピカソ、ブルゲルトです。泉さんが指摘したのは作品中の線の質でした。そして、そこからインスピレーションを受けた新たな線を書くことへと私たちを導いてくれました。4日目、私たちは泉さんの誘いで外に出ました。自然をドローイングし、それを「感じ」て、自分自身そのものをそこに注ぎ込みましょうと。関西セミナーハウスに美しい庭園があったおかげで、これはあまり難しいことではありませんでした。そしてそのドローイングと自分が得た感覚を、自然の中で見つけた物を使ってアートへと転化させていきました。

それぞれの日が、自分のブラッシュラインを創作する新しいアプローチで満ちていました。そして生徒もそれぞれに、泉さんの指導を受けながら独自のスタイルやデザインを作っていきました。言葉や文化の違いがあったにも関わらず、私たち生徒全員は強く結びついていました。私のルームメートでありクラスメートでもあったとCherril Mooteと私が同感したこと、それはこのシンポジウムとこのクラスが、そして日本人と日本の美とを知ったこの経験が、私たちの芸術の道の方向を変えたということです。学び、成長するこの機会をくださり、ありがとうございました。