2016年3月下旬、瀬戸内海の小島に建立された石碑が除幕式を迎えました。アルファベットを手書きして手彫りした石碑です。この両作業を1人で行った石碑としては、もしかすると日本では初めてだったのかもしれません。この記事は、私の個人的な願いから生まれ、多くの方々の支援でできあがり、公のものとして巣立っていったこの石碑のお話です。前半、後半を通して読んでいただけましたら幸いです。

――――――――――

素晴らしい作業場で 2015年10月26日

10月26日、関ヶ原で3日前に積み込んでもらった石と共に前島へ。ここから2ヶ月強の間、母と2人で自宅と前島を月に2度行き来する生活が始まりました。

土台の石の設置作業。ユンボを操るのは、昔土木建築会社で様々な工事に関わってこられた方、元浜誼(よしみ)さん。

前島キャンプに到着早々、すごい光景が目に飛び込んできました。ユンボ(油圧ショベル)が大きな花崗岩を吊り上げて軽トラックの荷台に載せようとしている光景です。この島には花崗岩の採石場跡地があり、そこから切り出された石が大阪城の城壁にも使われています。前島キャンプ敷地内にも立派な花崗岩が沢山あるため、ここの石を使うことを私が希望し、元浜さんが、石碑の土台に相応しいたたずまいの石に白羽の矢を立てて下さっていました。秋の陽が燦々とふりそそぐ中、私は、土台の石が設置される様子を最後まで見学しました。

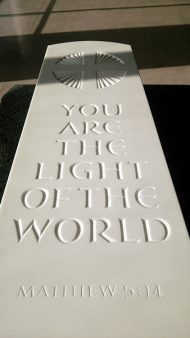

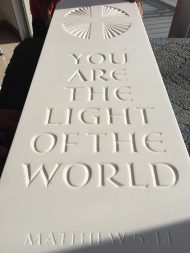

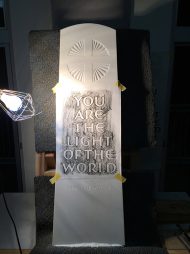

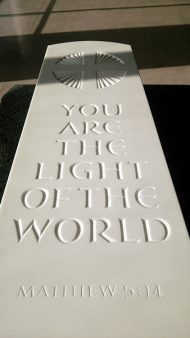

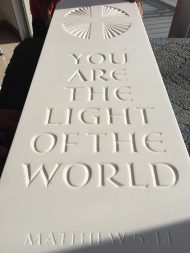

いよいよ大理石を食堂の建物2階にある作業場へと運びます。前島キャンプの広々とした大食堂が、私に用意してくださった作業場でした。キャスター付きの台に載せられた石は、料理を上げ下げするためのリフトを使って無事に2階へと運ばれました。ここのベランダから見渡す島影と瀬戸内の海の美しいこと!刻々と表情を変えるこの景色を前にして、レターカッティング作業が始まりました。

左から 海を見渡す食堂。

祈りの丘に近い角に石を置いて作業開始。生島さんと。

表側のトレース完了。

表面デザインのトレース後、まず十字架部分から取りかかりました。石は寝かせた状態です。十字架部分が彫り終わるまではこれで良いのですが、その先にひとつ不安の種がありました。レターカッティングは文字をVカットで彫る場合、通常、石をイーゼルに立てて彫っていきます。しかし、普段私が使っているイーゼルでこの石碑を彫れないことは明らかでした。取りあえず何とかなるだろうと問題解決を先送りにしていたところ、この日前島キャンプにたまたま立ち寄られた島の男性がこの石の話を聞き、頑丈なイーゼル状の台を作って下さることになりました。

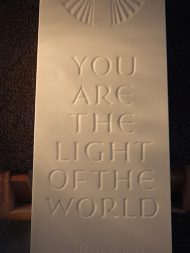

十字架部分は、周囲を数ミリ彫り下げてから放射状に彫る段取りで進めました。彫り下げるのに2日半、放射状のVカットを仕上げるのに4日間。窓から差し込む陽ざしでキラキラと光る石の様子は何とも美しく、身体の疲れとは裏腹に、気持ちはいつもワクワクしていました。

十字架の周囲を彫り下げる。

光の線を描き、Vカットに彫る。

石を立てて彫るための頑丈なイーゼルが完成。石の重さで前に倒れないように角材を噛ませ、万力で固定した。写真中、立てているのはダミーで、本物の石はまだ台上に。

11月に入ってからの連休中、ちょうど石をイーゼルへと移し替える頃、前島キャンプには啓明学院卒業生のグループが遊びに来ていました。その若者達にも手を貸してもらって石を移動させることに。啓明学院理事長から快諾をいただいた時から完成まで、こうしてこの石碑には沢山の人が関わっていきました。

私は毎朝8時半に作業場へ行き、昼食は一旦家に戻り、また夕方5時半頃まで作業を続ける毎日でした。前島キャンプは島の高台にあり、前述したように、私の作業場は建物の2階にありました。祈りの丘のすぐ隣です。ほぼ1時間ごとにとる休憩でベランダに出て眺める景色は、言葉では言い表せないほど満ち足りた気持ちにさせてくれました。それは目に見える景色だけでなく、ふりそそぐ陽ざしや風などそこにあるすべてがそう思わせてくれていたのでしょう。私は石を仕上げるまでずっと、そのベランダで不思議なほどの幸福感を味わっていました。

ベランダからの眺め。

文字彫り開始

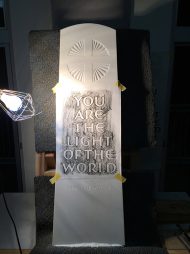

通常、文字は左下から彫り始めます。この石碑では「マタイによる福音書」と英語で書かれた小さな文字のMからです。小さな文字には小さな文字なりの難しさはありますが、十字架の線に比べると彫る量は僅かです。ここを終えるといよいよ本文。彫るのは左下のWからです。文字を彫り始めてから、解決したいことがまたひとつ出てきました。灯りの問題です。石を寝かせて彫っている間は陽ざしもあり、またライトを近くに置いても彫る邪魔にならずに作業できたのですが、状況が変わるとそうはいきませんでした。イーゼルを支える壁が後ろにあるので昼間でも灯りが必要になり、ライトのクリップを取り付ける高さのある物を探したり、いろんな角度に動かす腕の邪魔にならないような位置を考えたり、しばし試行錯誤しました。また、夕方になると私が持参していたライトでは光量が足りず、どうしたものかと辺りを見回した時、ちょうど良いものが目に入りました。ベランダの手すりに取り付けられていた投光器です。点けると十分な明るさだけでなく熱さもあって、冬に向かうこの季節にはこれが好都合でした。

ライトにも試行錯誤したが、文字の位置によって自分の高さを変えて彫らねばならず、立つ、座る以外に、平台やイスの上にひざまずいたりしながら彫っていた。安全靴は必須、膝当ても時々着用。

ライトに関して、もうひとつエピソードを思い出しました。彫る時のライトは、作業の都合上、いつも左斜め上から当てていました。ある時ふと「この光景は、石碑の建立後には見られないのだ」ということに気がつきました。目の前にある石には左側から当たる光で影ができています。祈りの丘に建立されると、石は、午後の半ば以降に当たる陽ざしを右斜め上から受けて陰影を見せることになります。今この時にしか見られない姿を前にして彫るというのは、どこかドラマチックな話です。しかしこのことで、右からも光を当ててチェックせねばならないことにも気がつきました。

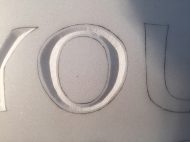

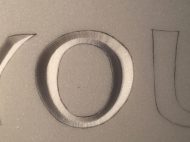

さて、本文のWを彫り始めてみて「あぁ、太い文字はこれ程までに時間がかかるものか。しかもWはVを2回彫らねばならんのだ。」と、いきなりパンチの連打を浴びた気分でした。しかし最初に苦労する文字を彫るとその後の気の持ちようが違います。1日に彫れるのは3文字ほどでしたが、着々と前進していることに日々の達成感を味わっていました。本文にはトータル8日間取り組み、12月4日に彫り上げました。レターカッティングは終わり時が難しいといつも感じます。良い意味での諦め(対象物を自分の手から旅立たせる決断)が要ることを今回も改めて感じました。

大方彫り終えると拓本を採って細部を確認し、さらに手を加える。本文には計3回拓本を採って調整した。

SNSで外の世界とつながる

冬至へと向かうこの季節、作業を終える頃にはあたりは真っ暗です。かなり広い部屋の中で、石のある場所だけがひときわ明るく、聞こえるのは時折遠くで鳴く牛の声くらいでした。そんな中での私のルーティーンは、日々の進捗状況を写真に撮り、日本語と英語で説明文を付けてSNSにアップすることです(疲れて英語を割愛した日もありましたが)。国内外の多くの人が見て下さっていることや、いただくコメントがいつも作業の励みになっていました。「あなたはクリスチャンなのですか?」と海外の方から質問が届いたこともあります。私はキリスト教徒ではありません。海外の方には理解し難い宗教観かもしれませんが、私の実家は仏教でありながら祖父母がクリスチャンだったため、日曜日には礼拝に行き、家で賛美歌を合唱するような家庭で育ちました。この聖句を選んだのは、啓明がキリスト教の教えに基づいた学校であり、この句が啓明スピリットを表していることが大きな理由ではありましたが、父の生き様とも重なる馴染みのある言葉だったからです。その質問には簡単な内容の返答をしたところ、「いいね」だけが届いて安堵したことを思い出します。

表側が終わり、裏側へ。

石碑が陽を浴びた日 2016年1月3日

12月27日、私は彫りの最終作業をしに島を訪れていました。この日は啓明学院の理事長をはじめとする学校関係の皆さんが前島キャンプを来訪される日でした。この施設全体をご覧になる間に石碑の作業風景も見ていただきます。しかし困ったことがありました。本文は既に完成して石は裏を向いていました。小さな文字をご覧いただくだけでは少し残念です。そこで事前に、それまでに撮りためた写真を使って冊子を作っておくことにしました。簡単な作りではありましたが、最初の段階から本文が彫り上がるまでの流れを時系列でまとめた1冊です。当日、皆さんに作業の様子をご覧いただくと共に、本文を彫り終えるまでの経緯はこの冊子でご紹介しました。彫った文章と、明るく照らされた石に向きあう私自信の姿になぞらえて「ひかりへ」とタイトルを付けたこの冊子は、現在啓明学院の図書館に置かれています。

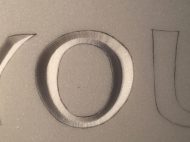

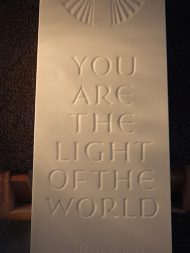

当初、年内の完成を目標に頑張ってきた作業は、元旦の休みをはさんで1月2日に無事完了しました。計25日間作業場にこもり、費やした時間の合計は150時間ほどです。完成の翌日、石は自然光が当たらなかった作業台からキャスター付きの台に移されました。石を陽の当たる窓辺まで運び、くっきりした陰影を目にした時、レターカッティングの真骨頂を見た気がしました。

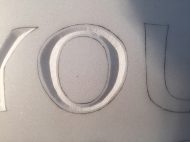

左の2点は、左右違う方向から光を当ててみたもの。影の方向を変えて存分に鑑賞した。

啓明学院に石を寄贈するにあたっては「除幕式も行いましょう」と、理事長からありがたいお話をいただいていました。前島キャンプでは「啓明学院前島キャンプ感謝デー」という日を設けて、牛窓や島の皆さんを施設にご招待する催しを行っています。2016年3月26日に開催されるその集いで、皆さんにこの石碑をお披露目することが決まりました。残る作業の山場は石の設置です。

石の設置作業 2016年2月2日

冷え込みの厳しい2月2日、石碑を土台に建てる作業が行われました。この作業工程が私の最大の関心事です。土台石はすでに石碑のサイズに合わせてはつられており、金属の支柱が2本固定されていました。これらの作業を含め、設置の段取りと指揮をしてくださったのは元浜さんです。

左から 食堂から運び出される石碑。前島の屈強な男性、石を彫るイーゼルも作って下さった小野塚昌博さんと、石碑作り全般を通して生島さんと共にサポートしてくださった久保木誠さんのお力を借りて。

設置の段取りをする元浜さん。

石碑にもハンマードリルであけた穴が二箇所。

まずは設置のシミュレーションから。角材やフォークリフトも使った試行の結果、最終的には長いバールを使って屈強な男性2人で石を担ぎ、台座の金属支柱の上に降ろしていく方法に決まりました。

設置のシミュレーション

そして本番。土台と石碑両方に接着剤を付け、石碑を支柱にはめていきます。設置後、接着剤が固まらぬうちにと、何度も水平機で確認しながら木枠での固定作業が手際よく行われ、ようやく土台の上に建った石をゆっくり眺める間もなく、ブルーシートがかけられました。石はまだ「すっぴん」状態なので、雨や潮風から守ってあげながら、完全に固定するのを待ちます。雪もちらつく中の作業でした。

設置作業

2月16日、比較的暖かで晴天が続きそうなタイミングを見計らって島を訪れました。彫った文字の中には石の粉が残ったままになっているので、石を洗わねばなりません。歯ブラシを使って石粉をかき出していきます。数日乾燥させた後、念のためにコーティング剤を塗っておきました。大理石は酸に弱いこと、そして冬場の凍害も心配してのことです。欧米では、コーティング剤を塗ることはあまり一般的ではないようですが、雨の多い日本の天候と海に近い立地を考慮しました。

石を洗った2日後、コーティングは前職が塗装会社社長の生島さんにお任せで。

除幕式 2016年3月26日

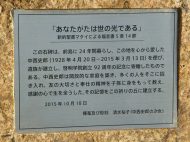

桜が咲き始める中、啓明学院主催「前島感謝デー」の食事会に先立ち、夕方5時から『前島キャンプ石碑寄贈感謝礼拝』が祈りの丘で行われました。牧師先生のお祈りとお話、そして瀬戸内市長も同席されての除幕式。学校から感謝状もいただきました。父が他界してから1年、啓明学院に石碑寄贈のお話を打診してからちょうど半年です。その間にどれほどの方々にご支援いただいたことでしょう。偶然のような出来事も沢山ありました。そして、その全ては何か目に見えない力に導かれていたように思います。

石碑は布にくるまれ、感謝礼拝が始まった。天候に恵まれたことにも感謝。除幕式の後、元浜さん、そして母と私が啓明学院からの感謝状を尾崎理事長より頂戴した。

こうして石碑は、祈りの丘の景色の中におさまりました。父はきっと照れ笑いを浮かべながらこの式典を空から見ていたことでしょう。この石碑が、この場所を訪れる皆さんに見守られ、また皆さんを見守り続ける存在でありますようにと願いながら・・・。

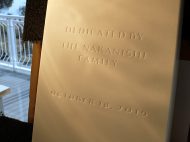

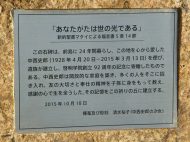

最後に「これがどういう石碑なのか、またお父様はどういう方だったのか、見る人誰でもが分かるような短い説明を銘板に入れましょう。」と言って下さった理事長のお言葉を受けて、勇気と知恵を振り絞って短文を用意しました。その銘板の写真をご覧いただき、このお話の締めくくりといたします。

啓明学院関係者の皆さま、牛窓、前島の皆さま、ご協力くださった全ての皆さまに心より感謝申し上げます。

---------------------

啓明学院前島キャンプについてはこちらから

http://www.keimei.ed.jp/n_aboutschool/aboutschool.html

<プロフィール>

清水裕子

兵庫県芦屋市在住。カリグラファー、レターカッター。ボストンに在住していた1994年にカリグラフィーを始める。2009年からレターカッティングをゴードン恵美に師事。2017年からJ-LAF主催ゴードン恵美レターカッティング入門ワークショップの講師アシスタント。カリグラフィーで培った文字の知識と経験を石にも展開している。三戸美奈子著『カリグラフィー・ブック』(誠文堂新光社、2011年)協力、及び、同著の増補改訂版(2017年)では「文字のドローイング」の章を執筆。レターアーツ専門誌『Letter Arts Review』(John Neal Bookseller)年鑑掲載や海外展覧会招待展示、海外カンファレンス参加など、国内外で活動している。

スタジオレターアーツ主宰

NPO法人ジャパン・レターアーツ・フォーラム副代表理事

ウェブサイトhttps://studio-letterarts.com

1995年にカリグラフィーを東京で習い始める。翌年、トーマス・イングマイヤー氏のワークショップを受講し海外でカリグラフィーを学ぶ事を決意。2年の準備期間を経て、97年に渡英、98年にUniversity of Surrey Roehampton のカリグラフィー・ディグリー(学位)コースに入学。2001年に卒業後、2002年にケンブリッジにあるレターカッティング工房であるカードーゾ・キンダスリー・ワークショップ(Cardozo Kindersley Workshop)に入門。2006年に長女出産のため退職するまでの4年半勤務。現在は独立し、主にレターカッティングの仕事を続ける。2002年から2004年までSSIのAdvanced Training Schemeに参加。Sue HuftonやTom Perkinsなど多数のカリグラファー、レターカッターのワークショップやレクチャーに参加。2011年よりCambridge Open Studiosで作品を展示。The Lettering Arts Trust 主催の作品展 には過去2年連続参加。2019年3月15日から5月26日に開催されるThe Lost Words - forget me not (The Lettering Arts Trust主催) の作品展にも参加。日本でのレターカッティング・ワークショップは今年で7回目の開催となる。

1995年にカリグラフィーを東京で習い始める。翌年、トーマス・イングマイヤー氏のワークショップを受講し海外でカリグラフィーを学ぶ事を決意。2年の準備期間を経て、97年に渡英、98年にUniversity of Surrey Roehampton のカリグラフィー・ディグリー(学位)コースに入学。2001年に卒業後、2002年にケンブリッジにあるレターカッティング工房であるカードーゾ・キンダスリー・ワークショップ(Cardozo Kindersley Workshop)に入門。2006年に長女出産のため退職するまでの4年半勤務。現在は独立し、主にレターカッティングの仕事を続ける。2002年から2004年までSSIのAdvanced Training Schemeに参加。Sue HuftonやTom Perkinsなど多数のカリグラファー、レターカッターのワークショップやレクチャーに参加。2011年よりCambridge Open Studiosで作品を展示。The Lettering Arts Trust 主催の作品展 には過去2年連続参加。2019年3月15日から5月26日に開催されるThe Lost Words - forget me not (The Lettering Arts Trust主催) の作品展にも参加。日本でのレターカッティング・ワークショップは今年で7回目の開催となる。