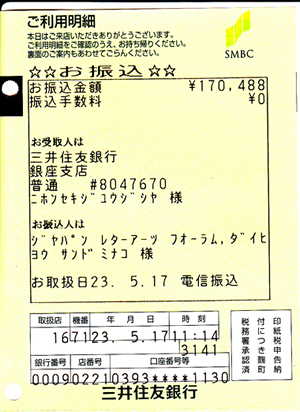

3月30日(水) ~ 4月4日(月) 大阪のイロリ村 [89]画廊での「~トニカク文字イリ~ ポストカード展 in 関西」において、出展者の方々、及びご来場の方々よりたくさんの募金が集まりました。

合計170,488円を東日本大震災の義援金として日本赤十字社に入金いたしましたのでご報告いたします。

ご協力ありがとうございました。

「~トニカク文字イリ~ ポストカード展 in 関西」担当 籔本・木作

昨年11月に開催され大好評だったゴードン恵美レターカッティングワークショップが、この度4月に再開催。

ワークショップの詳細はこちら

それに伴い、スライドショーが今回も開催されます。

内容は前回と同じですが、新しい作品もご紹介いたします。前回見逃した方、今回はどうぞお見逃しなく。

■講師:ゴードン恵美

■開催日時:2010年4月23日(金) 午後6時~7時

■会場:東京会場 世田谷ものづくり学校 2A 教室(三軒茶屋)

http://www.r-school.net/about/access.html

■参加費: 500円 (当日お支払い下さい)(ワークショップ参加者は無料)

■申込方法:電子メールのみの申込みとし、下記事項を記入したメールを下のアドレスに送信下さい。

1) 件名に「レターカッティング・スライドショー」とご記入ください。

2) 氏名(ふりがな)

3) 住所と電話番号

■ 申込締切り日:前日(4月22日)まで受付けます。

■ 送信先

workshop ![]() j-laf.org(WSに関する質問、ご意見もこのアドレスまで)

j-laf.org(WSに関する質問、ご意見もこのアドレスまで)

※ 自動返信メールが送信されます。届かない場合にはinfo ![]() j-laf.orgへご連絡ください。

j-laf.orgへご連絡ください。

※ ![]() を@に変換してください。

を@に変換してください。

■ゴードン・恵美 プロフィール

1995年にカリグラフィーを東京で習いはじめる。翌年、トーマス・イングマイヤー氏のワークショップを受け、海外でカリグラフィーを学ぶ事を決意する。2年の準備期間を経て、97年に渡英、98年にローハンプトンのカリグラフィー・ディグリー(学位)コースに入学する。2001年にこのコースを卒業後、2002年にケンブリッジにあるレターカッティング工房であるカードゾ・キンダスリー・ワークショップ(Cardozo Kindersley Workshop) に入門する。2006年に長女出産のため退職するまでの4年半勤務する。現在は独立してレターカッティングとカリグラフィーの仕事を続ける。2002年、CLASのBrian Walker賞受賞、同年から2004年までSSIのAdvanced Training Schemeのコースに参加。その他多数のカリグラファー、レターカッティングのワークショップやレクチャーに参加。

以前からずっと切望していた歌舞伎文字勘亭流のワークショップが

3月21日に実現しました。

未明には台風並みの暴風雨で交通の心配をしましたが、

参加者の方がいらっしゃる頃には空も明るくなり一安心。

講師をお願いした書家の川田真壽さんは、去年の羽ペン作りのWSにも参加して頂き、

ご縁を温めてきました。川田さんの師匠である伏木寿亭氏と勘亭流については、

Letter Arts Review vol.23:1(Fall 2008)にとても詳しく記事が掲載されています。

伏木先生もご自身で「歌舞伎文字勘亭流/翰林書房」を書かれていて、とても参考になります。

川田さん手作りの紙芝居仕立てで歌舞伎や歌舞伎文字の歴史や背景などを説明して

もらいました。所々がクイズみたいになっていて、とても面白く勉強になりました。

詳しいことを知らない立場からすると、お相撲や寄席で見る文字も同じなのかと思って

いましたが、それぞれは異なり、広義で江戸文字の仲間となるそうです。

確かに文字を見ると、相撲の文字は大胆で動きがあり、寄席の文字は喋りたい雰囲気が

筆致に表れている感じです。川田さんがおっしゃるには、町中には案外江戸文字が

使われているとのことです。工房前の道路を挟んで向かい側のお蕎麦屋さんでも

「商い中」と出された看板は江戸文字でした!

江戸文字の中で勘亭流とは歌舞伎の世界でしか使わない、歌舞伎のために作られた

文字だそうです。特注なわけです!1779年に当時の御家流書家であった岡崎屋勘六が

依頼を受け、書いたのが始まりと言われているそうです。

そして勘六の号・勘亭から勘亭流と呼ぶようになったそうです。

この勘六さんがデザイナーとして優れていたのでしょう...。

勘亭流を作るときに文字に3つの願いを込め

(1.太く...隙間を少なくして客席に隙間無いよう、2.丸く...無事円満であるように、

3.内側にハネル...お客様を劇場内にハネ入れるように)

視覚的にも効果絶大な文字となったのです。

参加者の皆さんの前で早速デモンストレーション!川田さんの始筆、終筆、筆運び...

を逃さないように真剣に見つめて...初めて見るので少々興奮気味(笑)。

普通の書道とは違う筆使いに興味津々でした...でもこれが自分で書けるのか?と

皆さん少し心配な様子...。そして練習へ!

基本の縦線、横線を書いてみてから、川田さんの用意してくださったお手本をもとに

漢字一文字を書いてみます。ちょっと緊張?

書き方をメモして練習に励む方もいました!

教える川田さんは勘亭流の「壽」を背負って?粋なお姿です!

足元には練習の成果が続々と...皆さん黙々と書かれ、

どんどん自然な線になっていきます。

今回は小さな色紙を用意くださったので、そこに一文字書くというのが本番でした。

さて、誰が最初に挑戦するのでしょうか(笑)?

だんだん慣れてくると、遊び心を発揮している方も...川田さんからも

「遊んでくださいね。」の優しい応援がとびます。

皆さん本当に素敵な作品を書かれました!

最後に鑑賞会です。上手にまとめています。記念撮影!

羽ペン工房でワークショップに参加くださると最後にcertificateをお渡ししています。

それぞれのワークショツプでお名前とタイトルを手書きしますが、

今回はお名前を川田さんに勘亭流で入れて頂くいう贅沢なことになりました!

お名前に合わせて、タイトルは少し丸みのあるcarolingianを参考に致しました。

奇しくも棍棒みたいな始筆が歌舞伎文字と同じですごい面白いです。

江戸の文化が残る世界を体験できて本当に素晴らしかったです。

また第二回目も行って頂きたいと思うのでした。私も参加したいし...。

川田さん、本当にありがとうございました。

羽ペン工房 星 幸恵

私たちの周辺には様々な文字があり、果たしている役割も多様です。

日本の伝統芸を支える文字には視覚的な面白さを見ることがあり、特に歌舞伎で使われている

「歌舞伎文字」は独特の存在感を私達に与えているのではないでしょうか?

この度羽ペン工房では、「歌舞伎文字に触れる」と題して、講師から歴史を伺い、道具に触れ、

実際に文字を書くワークショップを開催致します。

日 時: 3月21日(日) 10:00~13:00

場 所: 白山/ギャラリー・羽ペン工房 (文京区向丘1-8-6)

定 員: 6名

受講料: 5,000円 (資料代込み)

申込期限: 3月5日まで (定員になりしだい締め切らせていただきます。)

川田真壽(かわだしんじゅ)

1997年、伏木壽亭師の勘亭流教室に入門、2001年、初伝授与。

2003年、中伝授与。現在は、地方歌舞伎のプログラム作成、看板や色紙の制作等、

手広く活動を行う。伝統の火を消さぬよう、細く長く活動中。

■講師:ゴードン恵美

■開催日時:2009年 10月 31日(土)〜 11月 2日(月)10:00〜 16:30 3日間

■会場:

●大阪会場 弁天町市民学習センター 美術室(大阪市港区)http://www.osakademanabu.com/bentencho/

●東京会場 世田谷ものづくり学校 2A 教室(三軒茶屋)

http://www.r-school.net/about/access.html

■ 参加費 34,000 円( 石代1 枚分込み)

東京会場は、会場に荷物を置いて帰る費用( 保管料) として別途1 泊500 円かかります(当日徴収)。ご了承ください。

■ 定員

大阪会場 10 名

東京会場 10 名

■ 申込方法

電子メールのみの申込みとし、下記事項を記入したメールを下のアドレスに送信下さい。パソコンからのメール受信可能な状態であれば、携帯電話のメールでの申込みも可能です。

1) 件名に「ゴードン恵美WS 東京会場」又は「ゴードン恵美WS 大阪会場」と記入して下さい。

2) 氏名( ふりがな)、住所、電話番号

■ 送信先

workshop ![]() j-laf.org(WSに関する質問、ご意見もこのアドレスまで)

j-laf.org(WSに関する質問、ご意見もこのアドレスまで)

※ 自動返信メールが送信されます。届かない場合にはinfo ![]() j-laf.orgへご連絡ください。

j-laf.orgへご連絡ください。

※ ![]() を@に変換してください。

を@に変換してください。

■ 申込締切日

2 月28 日( 日) 但し、定員に空きがある場合には、その後の申込みも受付けます。空きの有無はJ-LAF ウェブサイトでお知らせします。 https://j-laf.org/

東京,大阪ともにまだ空きがあります。

■コースの内容・持ち物リスト・当日までの宿題などを含むワークショップ詳細はこちら→

lettercuttingWS_2010.pdf

■ 参加資格

ローマンキャピタルをペンや平筆で書いた事がある方、またはローマン体のタイプフェイス(例えばPalatino, Optima など) を鉛筆でドローイング出来る方。

■ クラス概要 (経験者の方には別のプログラムが用意されます。詳細は後ほどお知らせします。)

石に手彫りで字を彫るレターカッティング "Letter Cutting"(またはレターカービング "Letter Carving" と 呼ばれる)は現在も英国国内だけではなく、ヨーロッパの国々で続けられている伝統工芸です。この入門コースではヴィーカット"V-Cut" と呼ばれる彫り方で文字を彫ることを学びます。このヴィーカットは、ローマ帝国時代にすでのその手法が確立され、当時の碑石に使われていたローマンキャピタルの文字のほとんどはこの彫り方で彫られています。イギリスではエドワード・ジョンストン(1872-1944)の教え子だったエリック・ギル(1882-1940)がそのローマ時代の伝統的手法を彼の石碑の作品に多用し、彼のワークショップで培われたレターカッティングの精神、技術、そして教法は彼の弟子達を通じて今なお多くの職人の中に息づいています。この入門コースはそのギルの弟子であったデービッド・キンダスレー(1915-1995)の教法で進めていきます。石の彫り方だけでなく、道具や石の取り扱い方などにも重点を置く予定です。今回のコースの中では、文字のレターフォーム、デザインなどに関して重きを置いていませんが、ローマンキャピタルの基本の成り立ちについてを簡単に復習いたします。

第1回開催時のレポートはこちら

■参加者決定方法

申し込み締切り日までの申込み人数が定員を上回った場合には、抽選により受講者を決定し、申込まれた方全員に3月10日ごろまでに電子メールで結果をお知らせします。受講者は、その後、お知らせする期限までに参加費用をお振り込みいただくことになります。

■キャンセルについて

■キャンセルについて

期限までに振込みがない場合には、受講はキャンセルとみなされて、キャンセル待ちの方に順に連絡させていただく場合がありますのでご注意下さい。ご旅行な ど、振込が間に合わない事情のある場合には、前もってご連絡をお願い致します。振込後のキャンセルは原則として返金いたしません。ただし、次の受講者がい る場合には、1,000円を差し引いた残りの金額をWS終了後に返金いたします。

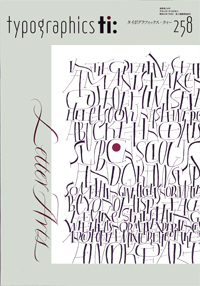

日本タイポグラフィ協会から取材を受け、季刊誌Typographics ti:(タイポグラフィックス・ティー/年4回発行)No.258に、レターアーツの特集記事としてJ-LAFが紹介されました。

ツールによる書体やストロークのサンプル、カリグラフィー作品、J-LAFの活動内容など、幅広く掲載されています。

定期購読が主ですが、一冊の購入も可能。http://www.typo.or.jp/pub/ti-new.html

一般書店での取扱は、青山ブックセンター本店、銀座・伊東屋、三省堂書店(神保町本店)、ジュンク堂書店(大阪本店、大分店)、PROGETTO、丸善(丸の内本店)、八重洲ブックセンターにて。

Interview with JOHN STEVENS 第1回

1979年から1980年頃にカリグラフィーを始めました。私は、常に文字の形に何かしら魅了されてきました。若い頃、私は音楽に興味があり、アートや「かっこいい」文字の形があちらこちらに存在していました。例えば、お気に入りのミュージシャンのアルバム・カバーのアートです。

独学でギターを弾くようになり、幾つかのロック・バンドで働いた後(当時はこういうことが普通でした)、夜遊びやバーに嫌気が差し、別の関心事を追求することを決心しました。それがヴィジュアルアートでした。(私は、15、6歳の年で夜、バーで演奏していたので、翌日起きて学校に行くこともできなくなっていたのです。)

私の計画は、日中は働き、美術学校に通うことでした。しかしながら、父親が看板作りのビジネスを営む「看板制作者」と出遭ったことで、その計画は方向転換しました。私はその方の面接を受け、見習いとして一年ほど働きました。看板作りを非常に早く学び取り(優れた恩師であるAnthony Pernerのおかげです。)、私は看板作りも文字を作るのもデザインするのも概ね好きだったのですが、何かもっと求めているものがあると感じました。当時はまだ何かわからなかったのですが、デザインがしたかったのです。私は「デザイナー・メーカー」*¹になることを好んでいたのです。専門家が分業して物づくりがなされる現代より以前の当時は当たり前のことでした。

振り返ってみると、私が本当に文字の形が好きだと感じ始めたのは、その頃からだといえます。活字、カリグラフィー、文字の形のデザイン、ヴィジュアルデザイン、美術史や美術理論の本を読み漁り、カリグラフィーに惹かれるようになりました。Edward JohnstonやEdward Catich神父(彼は私と同様に筆を使いました)が書いた本など、一冊を読むと次に読むべき本へと繋がっていきました。私は、ヴィジュアルデザインにも非常に興味があり、デザインや視覚リテラシー(判別能力)についての本も多く読みました。様々な側面を学び、それらを生かすことが楽しいと思いました。でも、必ずしもどのように生かせば良いかは確かではありませんでした。音楽理論と似ているところもあり、デザイン理論を理解するには役立ちました。自分の人生の中で、この時期に理想的な環境がありました。フリーランスとなり、数日間は看板制作をしましたが、カリグラフィーを追求する時間は充分あり、仕事に生かすということも可能となりました。

最初は、幾つかのワークショップを受けましたが、私は一人で集中してカリグラフィーをすることを好みました。これは皆様にはお勧めしませんが、私は学校のような環境で学ぶことが出来なかったのです。当時、私の作品に大きな影響を与えたのは、Edward Johnston、アーツ・アンド・クラフツ運動の思想、Eric Gill、Edward、Catich神父、Hermann Zapf、John Howard Benson、Rudolf Koch、Rudolf Von LarischeとFriedrich Neugebauerでした。 自分の思考に影響を与えたのは、文字の形以外ではKlee、PicassoとMatisse、そして思想家や教師ではLászló Moholy-Nagy、György Kepes、Maurice Sansaurezそして批評家ではSusan K Langer、Armin Hoffmanなどです。音楽家たちの思想なども自分の考え方に重要な役割を果たしています。音楽が最初の抽象芸術であると私は思っています。

私は絵画やスケッチにも興味があり、正直、何でも見ました。学ぶことに夢中になり、幸い図書館(ニューヨーク公立図書館やニューヨークのHuntington図書館)や博物館に溢れるほどの情報がありました。レタリングを勉強していたとしても、デザインを勉強していたとしても、常に自分より前に素晴らしく面白いことをした人が多く存在することを知りました。そして、自分の人生の中で、その全てを吸収するには適した時期でした。ニューヨーク公立図書館にある多くの本は絶版になっていたので借りることはできず、図書館の閲覧室でそれらを読み、沢山のノートを取ることは、勉強する素晴らしい機会であると感じました。

私は、かなり早い段階でテクニックより思想や洞察に興味を持っていました。それは単純に、自分が看板作りをしていたことから筆で書く技術は上級者になっていたこと、そして音楽家であったことから、思想の無いテクニックは殆ど無駄であるということに気付いていたからです。ただし、その逆はありません。誤解しないでください。誠に精通するには、テクニックと知識の両方が必要です。

私は指針を求めるようになると、Johnstonの思想が適していました。ブラッシュ・ローマンでは、Catichの思想は極めて重要で、「因果関係」を究明することへと導いてくれました。しかしながら、殆どの人が理解してくれないことですが、私はあらゆることに目を向けていたのです。スケッチや絵画、彫刻、活字デザイナーのEric Gill, Jan Tschichold, Jan Van Krimpen、Morris Benton、William Dwiggens, Frederick Goudyなども、そして勿論、歴史的な写本も注意深く勉強しました。的確な質問をすると多くを学べます。そして、私はどの真実が本当に自分に合っているのかを探していたのです。

最終的に自分が求めていたのは、思いのまま進む方向を選ぶことが可能になるよう、文字の形、構造やデザインの言葉を理解し、その才を持つことだったのだと思います。

思い返せば、私は真実を求め、形の純粋性、様々なデザインへの取り組み方、そして表現の可能性を捜し求めていたのだと言えます。1980年には、私はそういうことでは前途有望だったと思います。自分はHermann Zapf(活字デザインとカリグラフィー)のようなことをする人間になるのだろうと思っていました。しかしながら、世の中は変化していて、そうはならなかったのです。

それでも私は、今も活字に興味があります。でも、当時とは全く違う世の中になってしまい、経済もこの28年で大きく変化しました。殆どがデジタル時代の影響です。

話をまとめると、練習、読書、実験/勉強により、今の自分があるのです。

最後に、委託や課題作品についてです。これはいい機会でもあり、自分で折り合いをつけ、考え抜かなくてはいけない制限があり (「The Power of Limits」(直訳:制限の力))*² 、思想も刺激するので学びを提供してくれます。 委託作品はどれも自分に跡を残し、自分の思想の有効性を試すものです。私に依頼されるものの多くはデザイン性を求められたので、最初の頃そのような作品には、更に質の高い「イラスト的な」文字の形、あるいはイメージとしての文字の形をもたらすべきだと信じていました。デザインには、イラスト、写真、もしくは言葉をイメージとして使います。本のタイトル・デザインは、「言葉のイラスト」の好例です。私の感性は、主にカリグラフィー的な傾向に偏っていたのです。

修了証書や引用句など「普通」のカリグラフィーの作品を依頼されたこともあります。そして、ただ純粋に自分の喜びのために実験的な作品も多く作りました。

私は比較的早い段階で教えていたということも、最後に加えておいて良いかもしれません。教えることは、教師にとっても学びの経験となるのです。

補足:

------------------------------------

我々が生きる現代は、いくらでも情報を入手できます。各地で開催されるワークショップ、本、インターネットのビデオ、DVD、携帯のモバイルバンキングなどです。情報が素早く、簡単に移動するという意味では素晴らしい時代でもあります。

私のように時間をかけて情報を得ると、過程を楽しみ、そして学ぼうとしていることの本来の素晴らしさをもっと吸収できると思うのです。ゆっくり食べることと、ファストフードを一気に平らげることの差と同じように。ゆっくり得ることの利点は、かすかななものから人生を変えるほど素晴らしいものがあります。これだけ情報があると、世の中は良くなっていくと思うでしょう。そして、多くの場合は確かにそうです。

しかしながら、これだけ情報があると、一つ一つの価値をわかっているのだろうか、何かを見落としていないだろうかと、しばしば疑問に思うのです。情報をゆっくり得ると、自分にとっての真実がゆっくり吸収され、それが本来の自分に溶け込んでいくのです。早く得ると、断片化された情報が素早く吐き出され、派生的なものにしかなりません。

Friedrich Neugebauerは、生徒が30の異なるワークショップを受けることに反対し、カリグラファーやブック・アーティストは、一人の有能な先生がいれば良いと言っていたと聞きました。勿論個人によると思いますが、全てのトップカリグラファーは、しっかりと学んだという基礎があり、殆どの場合、多くのワークショップをはしごしたわけではないということも注目に値するでしょう。

これも、また変わるかもしれません。

■プロフィール

ジョン・スティーヴンスは、27年を越える経験を持つカリグラファー、ロゴタイプのデザイナー、表現に富むレターフォームのイラストレーターである。本や雑誌出版社、パッケージング、タイプデザイン、グラフィックデザイン、テレビ、映像で、有名な顧客を持つ。 作品展示や本への掲載も広範囲に亘る。2009年11月には東京でワークショップを開催。

Interview with JOHN STEVENS 1

I started calligraphy in 1979-1980. Letterforms have always held fascination for me in some way. When I was young, I was interested in music, art and "cool" letterforms were everywhere, like the album art of my favorite musicians, for example. After teaching myself guitar and working in several rock n' roll bands, (a common thing to do back then) I got tired of the nightlife and bars and decided to pursue the other side of my interest: visual art. (I was playing in bars at 15-16 years old in evenings and not able to get up for school the next day)

My plan was to go to art school while working in the daytime. This plan got diverted when my father met a "sign writer" who had a sign making business. I interviewed with him and went to work as an apprentice for a year or so. I was a very quick study (with a great teacher, Anthony Perner) and I generally liked making signs, making letters and designing them, but I wanted something more. I didn't know it, but I wanted to design. I liked being a "designer-maker" ¹ which, before our age of specialization, was how everything was done.

I could say, looking back, that my real love of letterforms began there.

I was drawn to calligraphy by reading many, many books on type, calligraphy, letterform design, visual design and art history /theory. I read Edward Johnston, Fr. Edward Catich (who used a brush like I did), and each new book led me to the next. I was also very interested in visual design; I read many books on the subjects of design and visual literacy. I enjoyed learning about all of these various facets and putting them to use. I was not always sure how I was going to apply them. There was a parallel with music theory, which was helpful in my ability to understand design theory. At this time of my life, I had an ideal setup: I became freelance and I worked several days in the sign-business and had enough free time to pursue calligraphy and even to incorporate it into my work.

* Leonardo DaVinci 1983 Various pens / media and colored pencil on Canson paper. This work started out as a poster design for a printing company but was put aside unfinished. I pulled it out and finished it several years later for a solo exhibition in 1991. The texts are excerpts dealing with knowledge-theory vs. experience. The words expressed some feelings I had at that time about teachers, especially in lettering and design.

* Bernhardt Bed Illustration: This is one of a series I did for them. Watercolor on paper using pens of various types: Broad-edged and ruling pens.

In the beginning, I did take a few workshops, but I preferred working very intensely on my own. I don't recommend this, but school had not worked for me. At this time the biggest influences on my work were: Edward Johnston, the Arts & Crafts movement thinking. Eric Gill, Fr. Edward Catich, Hermann Zapf, John Howard Benson, Rudolf Koch, Rudolf Von Larische and Friedrich Neugebauer. Other influences on my thinking: artists outside of letterforms: Klee, Picasso, Matisse, and thinkers/teachers: László Moholy-Nagy, György Kepes, Maurice Sansaurez and Critics: Susan K Langer, Armin Hoffman and others. Musicians' ideas have also played an important part in my thinking, I consider music the first abstract art.

I was also interested in painting, drawing and, to be honest, I looked at everything. I was obsessed with learning and I found no shortage of information in libraries, (New York Public Libraries & Huntington Library, NY) and museums. Whether I was studying lettering or design, I found that there were many people before me who did wonderful and interesting things, and I was in a good place in my life to absorb all of it. Many of the interesting books in the NYPL were out of print, and I could not check them out of the library. I felt it to be a wonderful study opportunity to be able to read them in their reading room and take a lot of notes.

Fairly early on, I was more interested in ideas and insights than techniques simply because I was fairly technically advanced from working with a brush in the sign business and realized, probably from being a musician, that technique without an idea was fairly useless. Yet, the reverse was not true. But do not get me wrong, both technique and knowledge are necessary for true mastery.

I was needing some guiding principles and Johnston's ideas were great. On brush roman,

Catich's ideas were pivotal and really led to an investigation into "causality". However, what most people don't understand is, I was looking at everything: drawing and painting, sculpture, type designers Eric Gill, Jan Tschichold, Jan Van Krimpen, Morris Benton, William Dwiggens, Frederick Goudy and, of course, I very carefully studied historical manuscripts. They teach a lot if you ask the right questions, and I was really trying to find what truths would work best for me.

In the end, I think my goal was to have such an understanding, such a facility with the letterforms, the language of form and design, that I could go in any direction I wanted at will.

Looking back I can say I was on a quest, looking for truth, purity of form, various design approaches and expressive potential. I felt in 1980 that there was great promise for me in this course. I thought I would end up doing something similar to Hermann Zapf (type design and calligraphy). However, the world was changing and that was not to be.

I am, however, still interested in type today, but it is a whole other world than it was then and the economics have shifted radically in the past 28, mostly by our digital age. To summarize: a combination of practice, reading, experimentation/study led me here.

Lastly, commissions and assignments: they offer learning because there is opportunity and limits (The Power of Limits) ² that must be negotiated and thought through and can stimulate ideas. Each commission leaves a mark on me and is a test of the validity of my ideas. Many of my commissions were design-related and my belief early on was to bring a higher quality of "illustrative" letterform or rather "letterform as image" to a project. In design you use as image either illustration, photographs or words. A book-title design would be an example of a "word illustration". My sensibilities leaned heavily toward the calligraphic.

I also did commissions that were the "normal" calligraphers work: certificates of honor, quotations, etc. Lastly I did a lot of experimental work on my own just for the sheer joy of it.

I might also add that I was teaching fairly early on, and that is a learning experience for the teacher as well.

* Illuminated Manuscript. Tribute for the President of Pharmaceutical Company 2002

* Citation for the President of Uzbekistan 2001

Afterthought:

------------------------------------

It seems we now live in a time when information is really available. Workshops everywhere, books, online video, DVD, banking on your cell phone. It is a great time in that information can travel quickly and easily. By earning it slowly the way I did, I think the appreciation for process, the original brilliance of what is being studied is absorbed- like eating slowly versus gobbling a fast food meal. The benefits run from subtle to life-changing. One would think with all of this information available, things would be better and in many cases that is true. However, I have also wondered, with all of this information, does one value each piece as much, or does something get missed? Perhaps when the information comes slow, we take longer to absorb what is true for us and it gets mixed with who we truly are, as opposed to regurgitating fragments quickly which leads to derivative work. I remember hearing that Friedrich Neugebauer did not approve of students taking 30 different workshops, but rather felt a calligrapher/book artist only needed one good teacher. Of course it depends on the individual, but it is worth noting that all of the top calligraphers have a base of serious study, and in most cases, it was not by chasing the workshop circuit.

But that may change.

* Seventy-Seven: Logo for a wine. Bottle design by Shapiro Walker

* "Calligraphy Centre" Logo: Written in one take. Used on website, cards, stationery.

* Logo for guitar maker

BIOGRAPHY

John Stevens is a calligrapher, designer of logotypes & illustrator of expressive letterforms with 27+ years experience. He has worked for well-known clients in book & magazine publishing, packaging, type design, graphic design, television & film. He has exhibited and been published widely and will be teaching workshop in Tokyo in November 2009

去る1 月11日(東京)と17日(神戸)、岡山恵美子氏をお迎えしたレクチャー「文字の伝統と可能性--日本語とアルファベット--」が開催されました。東京、神戸で合わせて約50名の参加者があり、実りある講義が行なわれました。

スクリプトのビジュアル性について日本語とアルファベットの比較を中心に、文字の視覚的な側面を深く掘り下げた大変興味深いレクチャーでした。

「アルファベットは一方向的なバーコードであり、日本語はどこからでも読み取れるQR コードである。

様々な形態を持つ要素にあふれ、多角的な機能を持ち、それらを小さな世界に凝縮している日本語。その特徴を良く捉えた比喩です。

漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットと文字の多様性を持つ私達日本人は、知らず知らずのうちにその環境の中で柔軟な表現力を養っているのですね。新たな視点に気づかされました。

文字芸術という分野において、マルチモーダルな世界に暮らしている私達日本人は、ある意味アドバンテージを持っていると言えるでしょう。それを認識するところに今後のレターアーツの発展のヒントが隠されている様に思いました。

昔々、ヨーロッパの人々は文字を書くための道具に本物の鳥の羽(羽ペン)を

使っていました。

羽ペンは、どうやって作られるのでしょうか?本当に書けるのでしょうか?

このワークショップでは、羽ペンの歴史に触れながら、自分の手で一本の羽から羽ペンを

作ります。また、どんな書き心地なのか実際に書いてその感触を楽しんで頂きます。

講 師: 岡本 紀子(カリグラファー)

期 日: ① 2月17日(水) ② 2月27日(土)

時 間: 10:00~13:00

場 所: 白山/ギャラリー・羽ペン工房

文京区向丘1-8-6(スタジオ・アート&クラフトの1F)

定 員: 6名

受講料: 4,500円 (資料代、材料費/羽1本含む 込み)

申込期限: ① 2月10日まで ② 2月20日まで

プロフィール

プロフィール

1997年よりカリグラフィーを学ぶ。

1998~2004年まで英国ロンドンに在住し、ローハンプトン大学で学ぶ機会を得る。

現在は三戸美奈子氏、白谷泉氏等のもとで学びながら、海外カリグラファーの

ワークショップにも積極的に参加している。

East Writes West ブリュージュ展に作品を出展。

岡山恵美子レクチャー「文字の伝統と可能性:日本語とアルファベット」を、2010年1月東京と神戸で開催します。

岡山恵美子レクチャー「文字の伝統と可能性:日本語とアルファベット」を、2010年1月東京と神戸で開催します。

アルファベットと日本語の文字を比較し、文字の伝統と機能、文字と絵の関係、文字から見える文化的・空間的違いに焦点を当てる。もともとマルチモーダルな (いろいろな形態が混在する)日本語と日本文化が持つ可能性について、また、日本語的な感性を持つ日本人のカリグラファーがアルファベットを使って表現することの意味と独自性について探る待望のレクチャー。

スクリプトのビジュアル性を理論と実践の面から研究している岡山恵美子が、マルチモーダルな日本語と日本文化が持つ可能性を探る。日本人のカリグラファーがアルファベットを使って表現することの意味、そして独自性とは何か。

西洋では文字と絵は別のものとして捉えられてきましたが、日本では両者の関係は伝統的に曖昧でした。アルファベットは音声中心主義の文化圏から生まれたものです。これに対して日本語の文字は、文字と絵が明確な境界を持たず、置き換え可能だったり、補い合ったりして存在してきた文化に属するものです。電子メディアの発達に伴って、マルチモーダルな(いろいろな形態が混在する)表現が普通になりつつある現在、この違いは重要です。

今回は、アルファベットと日本語の文字を比較しながら次のことに焦点を当て、もともとマルチモーダルな日本語と日本文化が持つ可能性について話したいと思います。

o 文字の伝統と機能

o 文字と絵の関係

o 文字から見える文化的・空間的違い

最後に、日本語的な感性を持つ日本人のカリグラファーがアルファベットを使って表現することの意味と独自性について触れ、将来の展望へつなげたいと思います。

詳細はこちら↓

Emiko Okayama lecture(PDF)

● 東京

2010年1 月11日(月祝)14:00~16:00

文京シビックセンター 4F会議室B

文京区春日1-16-21 03-3812-7111

http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_shisetsukanri_shisetsu_civic.html

● 神戸

2010年1月17日(日) 14:00~16:00

神戸市勤労会館406号室

神戸市中央区雲井通5-1-2 078-232-1881

http://www.kobe-kinrou.jp/shisetsu/kinroukaikan/index.html

● 定員 : 30名 定員一杯になり次第締め切ります。

● 参加費 : 1,000円当日会場にてお支払い下さい。

● 申込先 : メールにてworkshop@j-laf.org宛まで。

東京会場は件名に「レクチャー申し込み東京」、神戸会場は「レクチャー申し込み神戸」とお書きの上、氏名連絡先と共にお申し込み下さい。

● 主催 :ジャパン・レターアーツ・フォーラム

● 問い合わせ先 : workshop ![]() j-laf.org

j-laf.org

※ ![]() を@に変換してください。

を@に変換してください。

https://j-laf.org

● 講師 岡山恵美子(研究者/翻訳家/通訳)

長崎出身。長崎大学教育学部卒業、ダブリン・シティ大学修士課程(翻訳理論)、シドニー大学博士課程(言語学)修了。タスマニア大学、シドニー大学の日本語教師を経て、マコーリー大学アジア研究学部専任講師(2008年)を務める。また、1996年以来、プロの翻訳家としてタスマニア州政府観光課や、シドニーの交通局、移民局関係の翻訳・通訳を手掛ける。2007年、国際交流基金日本研究フェローシップを授与され、名古屋大学大学院国際開発研究科の客員研究員として半年間日本滞在。主な研究エリアは、翻訳史・歴史言語学・スクリプトのビジュアル性について。特に、日本語の文字の持つデザイン性や視覚的要素がデザインの現場や、日常生活の中でどのように機能しているかを理論と実践の面から研究している。