11月16日に羽ペン工房で羊皮紙を作るWSを開催致しました。

今や本場欧米でもその作業は限られています。

こんな貴重な機会を講師の八木さんが与えてくださいました。

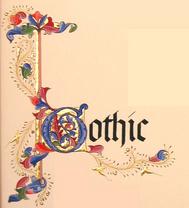

こんな素晴らしい資料を用意してくださいました。

羽ペン工房のロゴマークも入ってます。

それと道具は全て八木さんの手作り…感動です!

八木さんが訪れたイスラエルの工房の様子は、画像で紹介くださいました。

八木さんが用意してくださった羊皮紙を伸ばす作業開始です。

実際の工房では、動物一頭分が伸ばされるということで、

もっと大きな枠を使うのですが、このWSではこんなコンパクトな枠を使いました。

皮を留める道具も全てお手製なんです。

イスラエルでは、木片が固定の道具に使われるそうです。

イギリスでは丸い石のようなものだそうですよ。

ちゃんと固定しないと、伸ばす間に留めが外れてしまうので

慎重に作業を進めます。

この日はあいにくの雨…。時間内に乾燥したいところでしたが、

実際には上手くいきませんでした。

熱をかけて無理に乾燥させるのは皮に良くないということで、参加者の方には

後日郵送することとしました。

自然のものを扱うということは難しいですね。いろいろと勉強になります。

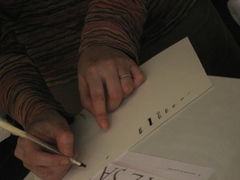

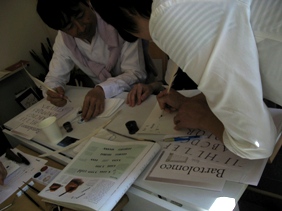

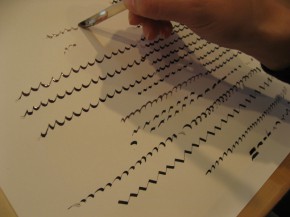

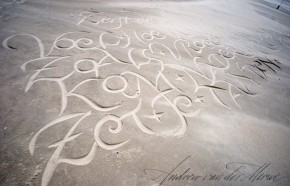

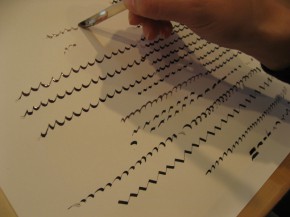

皮を乾かしている間に、八木さんが別途用意してくださった羊皮紙に試し書きを

しました。もちろん使用するのは羽ペン工房スタッフOさんがカットしてくれた

クイルです。

さてさて、どんな書き心地なんでしょうか…。

さて、インクですが、これも八木さん製造!

中世の頃と同じように没食子インクを使用しました。

没食子インクは、樹木に寄生した虫が作る虫コブから作るのですが、

容器に入った生姜みたいなのがそれです。タンニンの成分が皮への定着を良く

するようで、紙への影響とはまた別なのだそうです。

インクは水牛の角をくり抜いた中へ…。写本の絵にも修道士が角を片手に

持って書いている姿を見ることがありますね。

このインクの特徴ですが、書きはじめは、とても薄い茶色です。

ところが書いているうちに、空気に触れてどんどん黒くなっていきます。

何だかマジックを見ているような感覚になりますね…。

みなさん楽しそうに試し書きをされていました。

皮は、自然乾燥をするために机の上に並べられました。乾いているようでも、

皮は、自然乾燥をするために机の上に並べられました。乾いているようでも、

表面をはじくと鈍い音しかしません。完全に乾くとはじく音は太鼓のような音に

なるそうです。

実際、二日後にたたいてみると、本当に太鼓の音がしました。

このほか、八木さんの作った羊皮紙の写本や、貴重な資料をたくさん見せて頂きました。

粘土に彫った文字に始まり、パピルスへ移行し、その後私達の知っている羊皮紙の

少し前に使われていた皮の様子も教えて頂きました。

3時間という短い時間ではありましたが、八木さんが用意してくださったWSは

内容が豪華でお腹いっぱい!

本当に楽しいものでした。これからもこのWSは再度企画したいと思っています。

八木さん、本当にありがとうございました。

羽ペン工房スタッフ 星

「羊皮紙ワークショップ」募集要項

Lecture/Workshop/Exhibition 2008/10/16

古くから写本等の素材として扱われ、歴史を支えてきた羊皮紙。

日頃身近に手に取る機会の少ない羊皮紙を実際に作ってみませんか?

この度、羽ペン工房では、工房の象徴『羽ペン』とは切っても切れない間柄の『羊皮紙』を自ら製作されている八木健治氏を講師にお招きして羊皮紙に関するワークショップを開催致します。

羊皮紙について、その歴史や作り方をご講義頂き、受講者の皆様には小さい羊皮片を使って羊皮紙を作製、工房の用意した羽ペンで筆写もして頂く予定です。

≪WSの内容≫

●羊皮紙写本の説明と作り方説明

●羊皮を使用して製造体験前半(濡れ皮の張りつけ)

●乾かしている間に小さい羊皮紙片に筆写体験

●製造体験後半(乾燥後の磨き)

●羊皮紙の保管などについての説明

日 時: 11月16日(日) 10:00~13:00

場 所: 白山/ギャラリー・羽ペン工房 (文京区向丘1-8-6)

定 員: 6名

受講料: ¥5,000(資料代込み) 別途材料費¥500

申込期限: 11月5日まで (定員になりしだい締め切らせていただきます。)

≪八木健治氏プロフィール≫

翻 訳者として仕事をしながら、「文書」のルーツを探っていくうちに長い間人間の歴史を支えてきた素材「羊皮紙」と出会う。羊皮紙の「深み」と「あたたかさ」 に惹かれ、その起源や作り方などを調査、自宅にて原皮から羊皮紙の加工を始める。「羊皮紙のことならなんでもわかる」場を目指し、2008年初めにウェブ サイト「羊皮紙工房」を立ち上げ。

また、昔の羊皮紙文書の収集・解析を通して、時代や地域・用途による製法の違いを研究。2008年夏にはイスラエルの羊皮紙工場にて製造技術、バーレーンの博物館にて修復技術の説明を受ける。「羊皮紙」という素晴らしい素材をできるだけ多くの人に知ってもらいたいという思いで活動中。

羊皮紙工房ホームページ http://www.youhishi.com