This article was originally published in the catalogue which was made for the exhibition Crossing Boundaries —The Calligraphic Art of Manny Ling, having been held in The Hong Kong University of Science and Technology from April to June, 2018. The main article written by Prof John Strachan follows the preface by Dr Manny Ling.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

THE SPIRIT OF CALLIGRAPHY by Dr Manny Ling

Handmade / Digital

East / West

Old / New

Energy / Stillness

Simplicity / Complexity

Control / Spontaneity

Calligraphy is not just about the art of writing

Nor is it just about beautiful writing

When we write, we give birth to each stroke

And each stroke has a life and a path that are unique to itself

Despite its abstract qualities, calligraphy is not an abstract form

Despite its stillness, calligraphy is a dynamic entity

It is closely related to the forces of nature

And the energies of the human being

It is about harmony

The balance of life itself

My feet are flat on the ground, my back is erect, my heart and mind are open — I breath, and sense the energy flowing through my veins, feeling it in my heart, travelling through my mind and into my hand. As the pen touches the paper — I am totally connected.

The ink and my energy are inter-mingled; the two entities are inseparable, they are working in unison, a unity — and out it pours!

Calligraphy to me is like drawing with lines. I move the linear elements along the page and compose them intuitively. Calligraphy is also a process of capturing the essence of the line — it is an expression of life and beyond. In Chinese, they call this phenomenon ‘qi yun sheng dong’ (氣韻生動) — the rhythmic vitality and spirit of the line.

One could try and intellectualise this process but it feels pointless at times. It is the unforced but intuitive manner in which we draw or write that creates the instantaneous mark. It is as natural as breathing.

Dr Manny Ling

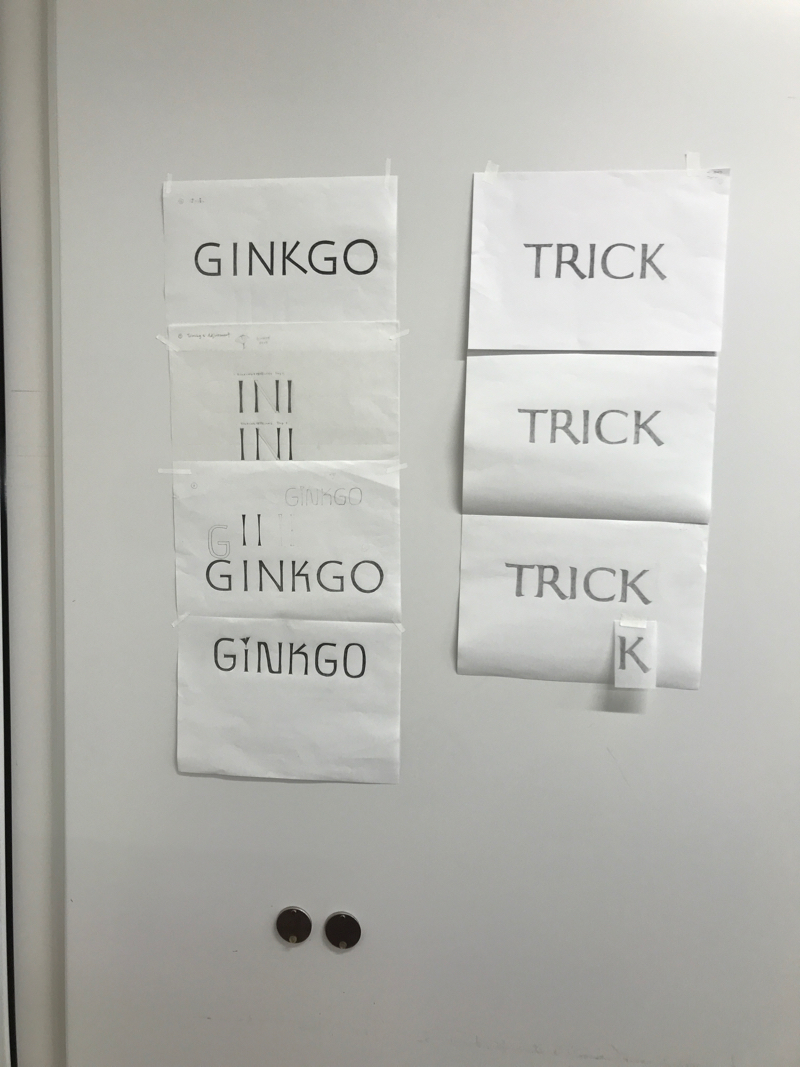

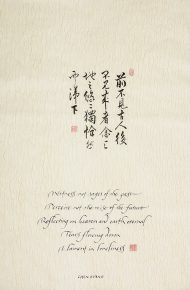

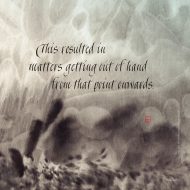

Hikubot 2015

Commissioned by NEoN Digital Arts for the 2015 edition of the Festival in Dundee, Scotland

Exhibited at Nomas Projects (original haiku from the Dundee Courier Newspaper Haikubot, programmed for NEoN by Albert Elwin)

Sumi ink, xuan paper, Photoshop

Font Impetuous designed by Manny Ling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CROSSING BOUNDARIES / THE CALLIGRAPHIC WORK OF MANNY LING by Professor John Strachan

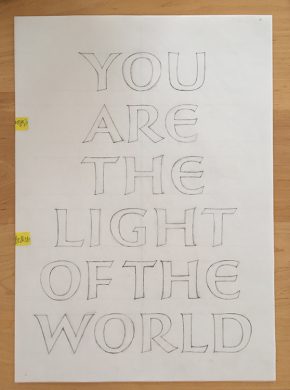

Everyone who reads this essay writes. Everyone has a hand, so to speak. We all write: words on the page, symbols on a keyboard, and our signature on a document. But calligraphy, at least as it has traditionally been articulated in Western culture, is about more than the art of forming or fashioning letters. The Oxford English Dictionary defines ‘calligraphy’ in three principal, closely interlinked, ways. The first sense is the best known: ‘the practice, art, or profession of producing beautiful, ornamental, precise, or formal lettering with a pen or brush’. Sense two is plainer, and wider: ‘a person’s handwriting; a particular style or example of handwriting’, while sense three is narrower, and confined to the ‘fine arts’: ‘a particular style of brushwork or line work’. All three of these senses inform Manny Ling’s work. Calligraphy, to him, is practice, art and profession, and his lettering should be considered (to borrow a phrase from the nineteenth-century English essayist Thomas De Quincey) as one of the fine arts. Certainly, as this exhibition so eloquently demonstrates, Ling produces ‘beautiful’ and ‘ornamental’ lettering. But, Ling’s work is about more than simple beauty. As his mantra puts it, rather poetically, in the introduction to this book, ‘Calligraphy is not just about the art of writing / Nor is it just about beautiful writing’. To Ling, it is much more, ‘closely related to the forces of nature / And the energies of the human being’

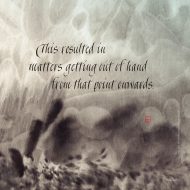

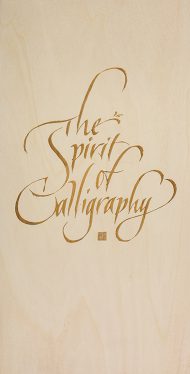

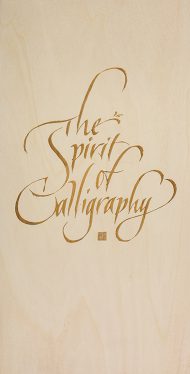

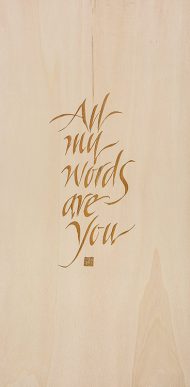

Left to right:

The spirit of calligraphy

All my words are you

Alphabet 1

Alphabet 2

2018, laser-etched on poplar plywood

Ling’s calligraphy is an art which resonates with more than the Western values articulated in the Oxford English Dictionary. His work involves the crossing of boundaries, fusions of culture, and the mixing of art forms. Born in the East, but educated in the West, Ling still retains the values of the East. A Chinese artist based in the West, but returning to the East for his inspiration, while at the same time bringing western ideas, notably from graphic design, digital media, technology and mixed media, to his practice. Ling was born in Hong Kong in 1966, and immigrated to the UK with his parents when he was ten years old. The family lived in London for a year and then moved to Stoke-on-Trent in 1977, after they bought a Chinese Take Away there. Ling’s adolescence and early adulthood was spent in the famous Potteries district of the English Midlands. The artist lived in Burslem until he was 21, attended school and college there, and graduated with a First-Class Degree in BA (Hons) Design at the town’s Staffordshire Polytechnic. The Potteries are an important place in British cultures of making (after all, no other English district, it should be pointed out, is named after a craft). Few go to Stoke-on-Trent for its beauty or sublime landscape; but the town is rooted in nineteenth-century crafts and industry and it is an appropriate place to have produced an artist such as Ling, whose work straddles traditions, looks backwards and forwards, and fuses art, design, and creative industries.

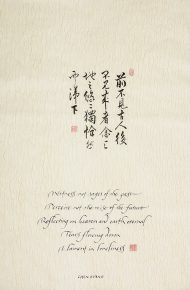

Left to right:

Ballad on climbing Youzhou Tower, 2018

Words by Chen Zi’ang

Chinese calligraphy by Li Zhang

Chinese ink, xuan paper

Letters are symbols, 2018

Words by Alphonse de Lamartine

Walnut ink, red acrylic ink, gold powder

There is no simplicity without complexity, 2018

Computational programming by Carl Gregg

Words by Manny Ling

Laser-etched lines on paper, Chinese ink

Ling then moved to the northwest of England to study for an MA in Design at Manchester Polytechnic, before moving to London to work for the typeface design company Letraset, between 1990 to 1992. He then began his teaching career at the London College of Printing at Elephant and Castle. After that, Ling taught at Nottingham Trent University, before moving to the University of Sunderland in the northeast of England, where he has spent most of his academic career, latterly as the programme leader for the MA Design while also teaching on the BA (Hons) Graphic Design programme. For nearly twenty years, Ling has been one of the highly impressive roster of artists, ceramicists, designers, glass makers and sculptors associated with University of Sunderland and the historic city of Sunderland. Like Stoke- on-Trent, Sunderland possesses a heritage which fuses heavy industry — in this case mining and shipbuilding — with the creative industries, notably in the ancient glass-blowing tradition which stretches back to the seventh century and the days of the venerable Bede at the Saxon church of St Peter’s, to the modern National Glass Centre established at Sunderland in the 1990s. At the city’s university, Ling has been responsible for developing and founding the International Research Centre for Calligraphy since 1999. He has been a pivotal figure, alongside his distinguished colleague Professor Ewan Clayton, in developing the education and research of contemporary British calligraphy.

Left to right:

Alphabet 3, 2018

Walnut ink, red acrylic ink, gold powder

The wind blows, 2018

Words by Manny Ling

Chinese ink, xuan paper, gold transfer

Draw bamboos for ten years, 2018

Words by Georges Duthuit

Chinese ink, paste paper

British calligraphic art, and also Chinese calligraphic art, notably in Ling’s use of East Asian materials, processes and traditions, resulted in his unique take on Western Calligraphy. In philosophical terms, time, space and embodiment are all crucial elements in his work. The notion of ch’i (the vital energy life-force that is within all of us) and how this is expressed through the act of writing is vital here. In practical terms, Ling takes forms from nature, but at the same time, is consciously trying to imitate the shapes of what an East Asian brush might create, and to develop them in innovative directions. The artworks displayed here use a variety of tools, from a hard steel nib to a soft hair brush. Many of the backgrounds of Ling’s work are painted onto traditional Chinese xuan paper — made from rice straws and the bark of the sandalwood tree. Xuan paper is used for both Chinese calligraphy and Chinese painting, and indeed for the fusion of both art forms, which are utilised in many of the works included in this magnificent exhibition. He employs Oriental brushes, some made with feather, some from bamboo — frequently a plain piece of bamboo beaten into shape — implements which provide a range of softness and thickness, flexibility and stiffness. Ling also uses traditional Chinese, or Japanese sumi ink sticks — wands to create his ink paintings, and wands to weave the spare magic of his ink lettering.

Left to right:

In the beginning was the word from John 1, 1, 2018

Chinese ink

All of you in one line, 2018

Words by Manny Ling

Chinese ink

Ling’s artwork tries to capture the emotions of the inner-self through the lines that he makes; much like a poet does with his or her words. As a scholar of the English Romantic poets, William Wordsworth and John Keats, with their fascination with subjectivity and self- expression, and as a poet fascinated in my own practice by the meaning of words, I see Ling as an artist who works in the same cultural and imaginative space as myself. I first met Ling when I was Professor of English Literature at the University of Sunderland. I worked closely with him, and along with our distinguished colleagues Professor Mike Collier and Professor Brian Thompson in a series of works which responded to the Romantic poetry of Wordsworth in Their Colours and Their Forms, Artists’ Responses to Wordsworth, an exhibition shown in the William Wordsworth Trust, Grasmere in 2013. We are both fascinated by the place where art and poetry meet, and by the powerful collaborative potential of artworks which hang words ‘brushes with poetry’ as the haiku poet and critic Susumu Takiguchi has wittily described them.

Ling and I worked closely for the first time in that show. One of our collaborations, ‘Words are not like other creatures’ 2013, featured my words and Ling’s — my writing and his calligraphy (the two are inseparable):

Words are not like other creatures: they have demarcations unique to themselves. They have dark carnalities of their own, inscapes of beauty eyed inward.

Ling wrote in the catalogue to that exhibition that this poem inspired him ‘to develop the unique calligraphic script’ which he has developed more fully in this 2018 exhibition and which is so powerfully evident throughout this new show.

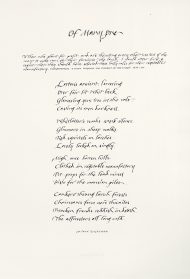

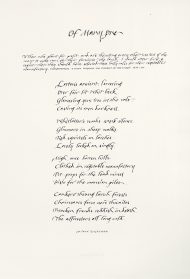

Left to right:

Words are not like other creatures, 2018

Words by John Strachan

Chinese ink

Of Many, One, 2016

Words by John Strachan

Sumi ink

Ling’s influence has strongly informed my own practice as a visual poet (and our work also featured in a 2017 exhibition on poetry and the visual entitled Concrete Poetry, which was shown at Corsham Court, Wiltshire in 2017). We worked closely with Professor Mike Collier, Professor Ewan Clayton and others in a co-curated exhibition Wordsworth and Basho: Walking Poets, shown in Japan at the Kakimori Bunko in Itami, Japan in 2016. This also explored the cross-continental potentialities of artistic dialogue between east and west, and responded to the Japanese poet Basho’s twin preoccupations of writing and art. Basho’s haiga paintings are echoed in Ling’s show, not in figurative art, but in the more abstract and powerfully evocative artworks in this show. One of the works shown in Japan at the Wordsworth/Basho show is also included in this exhibition. ‘Of Many, one’ demonstrates Ling’s creative engagement with my poetry, which themselves engage imaginatively with both the English and Japanese traditions, with both eastern and western cultural traditions.

Every day is a journey and the journey itself is home (3 x scrolls), 2016

Words by Basho

Sumi Painting by Christine Flint Sato

Sumi ink, Japanese paper

There are more possibilities available to ink, than just words or, indeed, just drawing. Ling fuses his personal industry, his artistic intensity and self-discipline, with cultural products which simultaneously reach back hundreds of years into Oriental culture and European culture, while also looking forwards to the future of these cultures. Ling’s illustrations of Wordsworth, such as ‘Tintern Abbey’ (2013), span historical British culture with the culture of the East, while simultaneously looking forward to a future informed. Small wonder that this beautiful image was internationally recognised, winning the China Unlimited Creative Contest, held in 2015, which was sponsored by the Mission of China to the European Union to celebrate 40 years of EU-China Relations. It is entirely appropriate that Ling’s image, a fusion of Western and Eastern artwork, should have been recognised in such a manner and in such a cross-cultural context.

Left to right:

Tintern Abbey, 2013

Words by William Wordsworth

Sumi ink, xuan paper

Mountain lines, 2018

Words by William Wordsworth

Chinese ink, xuan paper

Water lines, 2018

Words by William Wordsworth

Chinese ink, Chinese watercolour, xuan paper

Ling’s work, in this wonderful exhibition show him reaching new heights of artistic achievement. They are the summation of his entire career trajectory in terms of making and illustrating, writing and drawing, linking words with abstraction. Ling has created a body of work, which uses a mixture of Chinese and Western approaches, materials and tools, culture and art. Dr Carol McKay has written about Ling’s calligraphic approach in the catalogue to the exhibition Their Colours and Their Forms:

… that a poet transcribes his inner being through words and, as a calligrapher, he [Ling] tries to transcribe the poet’s words into life. In this body of work, he wants the viewer to look beyond the calligraphy — to read the words transcribed — and he hopes that through this process, these letters and words will live on.

This is exactly what is achieved here. ‘Crossing Boundaries’ is an important moment in Ling’s artistic career and in contemporary calligraphic art in general. Ling’s formative years in Hong Kong had a profound influence on his upbringing and his attitude towards life and art. The Confucian ideas of honour, integrity and respect have in many ways shaped the way he approaches his art. Having an exhibition in Hong Kong some forty years later, shows him returning home. The Hong Kong University of Science and Technology is to be commended for hosting this wonderful exhibition of the calligraphic work of Manny Ling. Significantly, his work fuses the artistic traditions of East and West in a fluid transition — from East to West, and now back again.

Professor John Strachan

Pro-Vice-Chancellor, Bath Spa University, England

Reference

McKay, C & Strachan, J (2013) Their Colours and Their Forms, Arts Editions North & The Wordsworth Trust

翻訳:深尾全代、清水裕子

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Left to right:

Every day is a journey and the journey itself is home, 2018

Words by Basho

Chinese ink, xuan paper, gold transfer

In Memoriam, 2018

Words by Lord Alfred Tennyson

Laser-etched on poplar plywood

Original artwork of In Memoriam

Chinese ink, xuan paper

<ARTIST’S BIOGRAPHY>

Dr Manny Ling is a calligrapher, designer and educator. He is the Programme Leader for MA Design and Senior Lecturer in Design at the University of Sunderland, UK. He specialises in calligraphy, lettering, typographic design, and editorial design. He has responsibilities as Director of Studies for PhD research in Design and he is also the Director for the International Research Centre for Calligraphy (IRCC) at the University.

Dr Manny Ling is a calligrapher, designer and educator. He is the Programme Leader for MA Design and Senior Lecturer in Design at the University of Sunderland, UK. He specialises in calligraphy, lettering, typographic design, and editorial design. He has responsibilities as Director of Studies for PhD research in Design and he is also the Director for the International Research Centre for Calligraphy (IRCC) at the University.

He is a world-renowned western calligrapher and has exhibited in many solo and group shows in the UK, Japan, France, Finland, Norway and Australia. His work is also showcased in many major publications. He was made an Honorary Fellow by the Calligraphy and Lettering Arts Society (UK) in 2011 for his important contribution to the development of Western Calligraphy. He also won the Student-led Teaching Awards ‘Most Inspirational Lecturer’ in 2013.

He completed his PhD research in 2008 with emphasis on the integration of East Asian and Western cultural influences upon Western calligraphy. He is also interested in the impact of digital media upon this traditional art form.

Dr Manny Ling was born in Hong Kong and moved to England when he was ten years old. Being a Chinese person practising Western art and design has had a profound influence on his life. He is fascinated by the theme of ‘crossing boundaries’ in his work: the Handmade and Digital, East and West, Old and New, Energy and Stillness, Simplicity and Complexity, Control and Spontaneity.

Dr Manny Ling

PhD ‘Calligraphy Across Boundaries’

MA Design and BA (Hons) Design (First Class Honours)

HFCLAS (Honorary Fellow of Calligraphy and Lettering Arts Society), UK

Honorary member of Letter Exchange, UK

Honorary member of Typographic Circle, UK